大學生新聞網,大學生新聞發布平臺

“紐啟新生”向未來,鋰元素回收創新高!

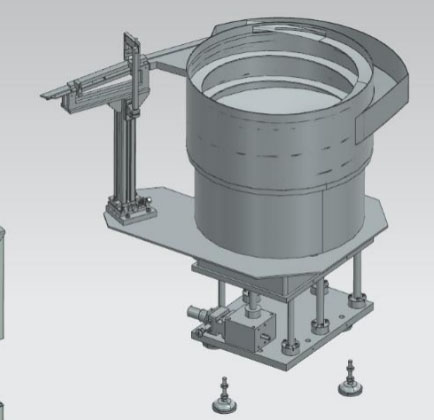

近日,由成都工業學院跨專業學生團隊自主研發的“紐啟新生——廢舊紐扣鋰電池的綠色回收和鋰資源再生裝置”取得重大突破。該團隊通過創新碳化分解工藝,成功將廢舊紐扣式鋰電池的鋰回收率提升至93%,純度達到工業級標準,填補了國內該領域技術空白,為新能源產業可持續發展注入新動力。

跨學科協作,破解行業痛點

跨學科協作,破解行業痛點

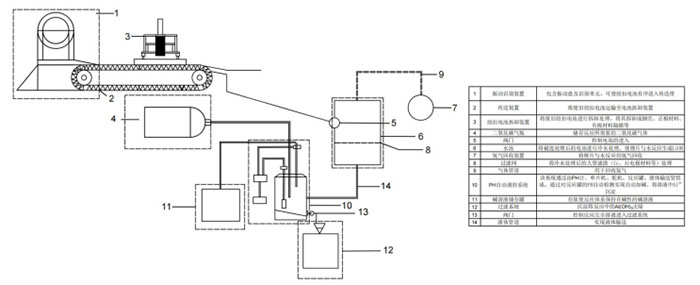

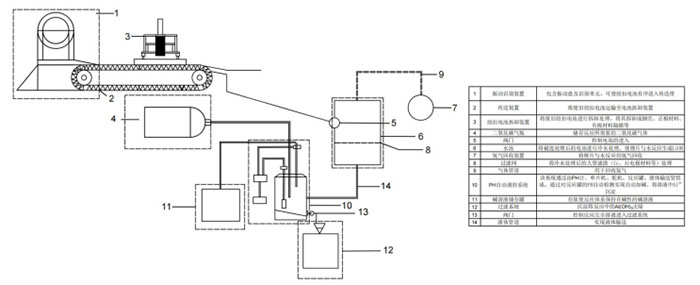

自2023年12月起,來自機械工程、環境科學、自動化、工業設計等不同專業的8名學生組成創新團隊,針對廢舊扣式鋰電池回收行業的技術滯后、成本高昂、資源浪費等難題展開攻關。團隊成員利用課余時間與實驗室資源,歷時14個月,完成了從理論研究、工藝優化到裝置設計的全流程研發。  項目核心采用低成本二氧化碳碳化分解工藝,通過精準控制反應條件(液固比30:1、pH值11),實現了鋰資源的高效提取。同時,團隊自主研發了四大智能單元:

項目核心采用低成本二氧化碳碳化分解工藝,通過精準控制反應條件(液固比30:1、pH值11),實現了鋰資源的高效提取。同時,團隊自主研發了四大智能單元:

1.識別單元:搭載MaixCamPro視覺模塊,識別準確率近100%,效率達36000次/小時;

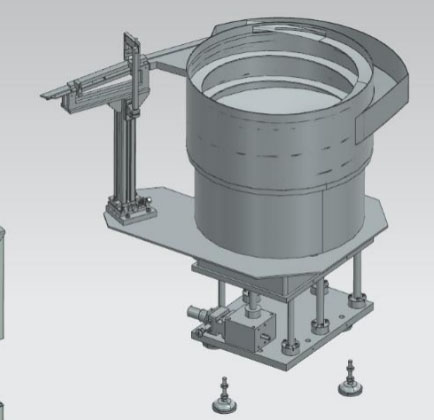

2.拆卸單元:機械千斤頂與四桿機構協同,實現全自動化拆卸,效率提升至15顆/分鐘;

3.反應單元:pH智能調控系統實時監測,確保反應條件穩定;

4.控制單元:STM32單片機一體化控制,降低人工干預誤差。  截至2025年2月,項目已申請專利4項,發表核心論文2篇,并獲“全國節能減排大賽三等獎”“四川省大學生創新大賽銀獎”等多項榮譽。經測算,每回收500噸廢舊電池,可節約電能1.3億千焦,減少水體污染10000立方千米,創造經濟效益超400萬元。此外,團隊與成都艾迪恩生物科技有限公司達成合作,獲20.68萬元資金支持,技術成果被多家媒體報道。

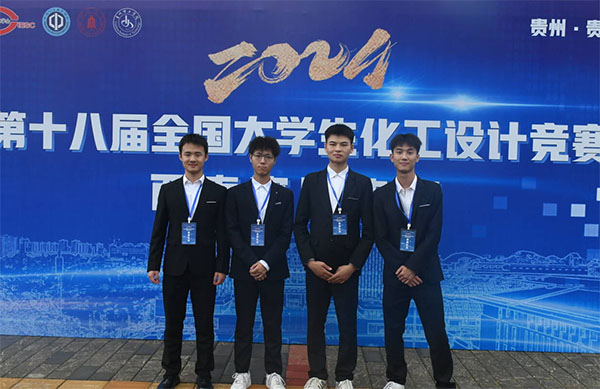

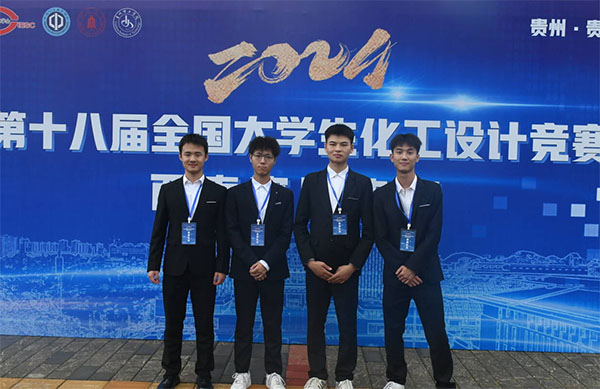

截至2025年2月,項目已申請專利4項,發表核心論文2篇,并獲“全國節能減排大賽三等獎”“四川省大學生創新大賽銀獎”等多項榮譽。經測算,每回收500噸廢舊電池,可節約電能1.3億千焦,減少水體污染10000立方千米,創造經濟效益超400萬元。此外,團隊與成都艾迪恩生物科技有限公司達成合作,獲20.68萬元資金支持,技術成果被多家媒體報道。

團隊負責人、環境工程專業大三學生田峻臣表示:“我們希望通過技術革新,讓廢舊電池‘變廢為寶’,緩解鋰資源短缺壓力。”機械制造大二學生徐乙稀充道:“項目不僅提升了回收效率,更減少了重金屬污染,這是我們對‘雙碳’目標的一份答卷。”

團隊負責人、環境工程專業大三學生田峻臣表示:“我們希望通過技術革新,讓廢舊電池‘變廢為寶’,緩解鋰資源短缺壓力。”機械制造大二學生徐乙稀充道:“項目不僅提升了回收效率,更減少了重金屬污染,這是我們對‘雙碳’目標的一份答卷。”

目前,團隊正與新能源企業對接,推動裝置產業化應用。指導老師任亞琦老師評價:“這項成果體現了跨學科協作的力量,也為高校產學研結合提供了典范。”

成都工業學院始終鼓勵學生以創新驅動實踐,此次項目不僅是技術突破,更展現了青年學子在生態文明建設中的責任與擔當。未來,團隊將繼續優化工藝,為全球鋰資源循環利用貢獻中國智慧。

(撰稿人:謝遠錚)

自2023年12月起,來自機械工程、環境科學、自動化、工業設計等不同專業的8名學生組成創新團隊,針對廢舊扣式鋰電池回收行業的技術滯后、成本高昂、資源浪費等難題展開攻關。團隊成員利用課余時間與實驗室資源,歷時14個月,完成了從理論研究、工藝優化到裝置設計的全流程研發。

1.識別單元:搭載MaixCamPro視覺模塊,識別準確率近100%,效率達36000次/小時;

2.拆卸單元:機械千斤頂與四桿機構協同,實現全自動化拆卸,效率提升至15顆/分鐘;

3.反應單元:pH智能調控系統實時監測,確保反應條件穩定;

4.控制單元:STM32單片機一體化控制,降低人工干預誤差。

目前,團隊正與新能源企業對接,推動裝置產業化應用。指導老師任亞琦老師評價:“這項成果體現了跨學科協作的力量,也為高校產學研結合提供了典范。”

成都工業學院始終鼓勵學生以創新驅動實踐,此次項目不僅是技術突破,更展現了青年學子在生態文明建設中的責任與擔當。未來,團隊將繼續優化工藝,為全球鋰資源循環利用貢獻中國智慧。

(撰稿人:謝遠錚)

- 作者:謝遠錚 來源:謝遠錚

- 發布時間:2025-02-14 閱讀:

- 掃一掃 分享悅讀

- 沂蒙熱土育英魂,精神光輝耀后人——“沂蒙情·基層行”實踐團赴

- 2025年2月5日,山東科技大學交通學院“沂蒙情·基層行”實踐團前往沂蒙革命紀念館及臨沂小商品批發市場,開展社會實踐活動。

- 02-14 關注:0

- “紐啟新生”向未來,鋰元素回收創新高!

- 近日,由成都工業學院跨專業學生團隊自主研發的“紐啟新生——廢舊紐扣鋰電池的綠色回收和鋰資源再生裝置”取得重大突破。

- 02-14 關注:11

- 2025寒假實習:檔案工作新力量,探索發展新方向

- 來自西北農林科技大學的劉子杰,于2025年寒假在廣饒縣檔案館開啟實習之旅。實習期間,他深入參與檔案整理、編號、錄入及庫房管理等工作

- 02-14 關注:1

- 2025山東大學(威海)藝術學院藝融共創調研團隊社會實踐活動紀實

- 02-14 關注:3

- 寒假實踐I 賡續中華文脈 “徜徉徽州古韻,探尋文化根脈” ——武

- 02-14 關注:3

- 湖南城市學院返家鄉“飛翔自然 守護生態”實踐團在行動

- 近日,湖南城市學院信息與電子工程學院“飛翔自然守護生態”實踐團成員積極響應國家生態文明建設的號召。

- 02-14 關注:17

- 青島農大巴瑟斯“青禾筑夢”實踐團深入小院村,探尋鄉村振興新路

- 實施鄉村振興戰略,是我們黨"三農"工作方針政策的繼承和發展,是中國特色社會主義進入新時代做好"三農"工作的總抓手,作為青農學子

- 02-13 關注:32

- 學子企業實踐助力資料管理升級,理論實踐融合成果豐碩

- 近日,河南工業大學材料類2403班李佩忻同學,走進河北華北石油工程建設有限公司開展資料管理崗位實踐活動,收獲滿滿成果的同時,也為企

- 02-13 關注:1

-

客服QQ:471708534 大學生新聞網©版權所有