大學生新聞網,大學生新聞發布平臺

長安大學赴黃河流域“黃河科考,強國有我”暑期社會實踐紀實(九)

為深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想,扎實推進“黃河流域生態保護和高質量發展”戰略實施,進一步聚焦黃河流域地質災害以及水資源涵養存在的關鍵問題。長安大學赴黃河流域“黃河科考,強國有我”暑期社會實踐隊上游隊第二分隊于2024年8月15日在長安大學地測學院黃強兵教授和水環學院錢會教授的帶領下前往黃河上游龍羊峽水電站進行科考考察。

當天上午,實踐隊在黃強兵教授和錢會教授的帶領下前往青海省自然資源廳青海環境監測總站,與該環境監測總站站長王仲復等環境監測領域的專家進行了深入的座談會。參與座談的還有莊建琪、陳潔、占潔偉、高燕燕、沈偉和郭迪洲等多位專家老師。在這次座談會上,各位專家學者圍繞黃河上游地質災害防治以及水和地質災害之間的相互作用等關鍵議題,展開了富有成效的研討。

供圖供稿:劉曦 吳亦凡 丁光盛

當天上午,實踐隊在黃強兵教授和錢會教授的帶領下前往青海省自然資源廳青海環境監測總站,與該環境監測總站站長王仲復等環境監測領域的專家進行了深入的座談會。參與座談的還有莊建琪、陳潔、占潔偉、高燕燕、沈偉和郭迪洲等多位專家老師。在這次座談會上,各位專家學者圍繞黃河上游地質災害防治以及水和地質災害之間的相互作用等關鍵議題,展開了富有成效的研討。

圖1上游科考隊老師同青海環境監測總站專家開展座談

在座談會上,青海省自然資源廳青海環境監測總站的王仲復站長強調了黃河上游地質災害對青海省整體地質災害形勢的重要性,他指出這些災害占據了青海省地質災害的絕大部分,凸顯了黃河流域生態保護在推動高質量發展中的核心地位。魏占璽站長提出了監測站在普適性監測儀器預警閾值設置方面的挑戰,表達了目前對于精準預警的迫切需求。黃強兵老師針對此提出了一個關鍵觀點,他指出:“如果滑坡形成的機理沒有研究清楚,監測閾值的設置就成了‘無本之源’。”這一觀點引發了與會專家的深思。科考隊的老師們積極響應,針對青海環境監測站專家提出的問題進行了深入討論,并提出了一系列富有建設性的意見與建議,旨在提高地質災害預警的準確性和有效性。

圖2錢會老師與黃強兵老師針對青海環境監測站的專家提出的一些問題進行討論

下午,實踐隊到達龍羊峽水電站。龍羊峽水電站是位于中國青海省海南藏族自治州共和縣的一座大型水電站,被譽為黃河上游第一座大型梯級電站,有著“萬里黃河第一壩”的美譽。這座水電站的主要功能包括防洪、防凌、供水、灌溉和發電等,其總裝機容量達到128萬千瓦,年平均發電量為60億千瓦時。龍羊峽水電站的大壩為混凝土重力拱壩,最大壩高178米,壩長1226米,其中主壩長396米,寬23米,形成了面積383平方千米、庫容247億立方米的人工水庫。電站的建設始于1976年,并于1987年首臺機組投產發電,到1989年6月四臺機組全部投產發電,成為西北電網的主力電源。除了發電,龍羊峽水電站還具有顯著的生態和社會效益。它通過調節黃河上游的水量,為下游的水電站增加了年發電量,并且在防洪、防凌以及灌溉方面發揮了重要作用。

圖3龍羊峽水電站全景

圖4于主任向科考隊介紹龍羊峽水電站的基本情況

青海黃河水電公司龍羊峽發電分公司綜合部主任于海青帶領實踐隊參觀了龍羊峽水電站,并對大壩的基本情況進行了詳細講解,隨后于海青主任與科考隊老師們深入探討了龍羊峽水電站對當地生態環境的影響。于海青主任強調,得益于黃河的自然徑流量較小以及科學的人工調控,水電站的蓄水活動并未對周圍生態造成顯著的負面影響。在過去四十年中,龍羊峽地區未曾發生過嚴重的塌方事件。此外,龍羊峽水電站為當地經濟發展提供了寶貴資源。它為周邊漁民提供了豐富的漁業資源,使得當地漁民能夠每年捕撈并出口大量魚類,這有力地增加了他們的經濟收入,顯著提升了他們的生活質量。真正體現了人與自然和諧共生的理念,為可持續發展提供了生動的案例。

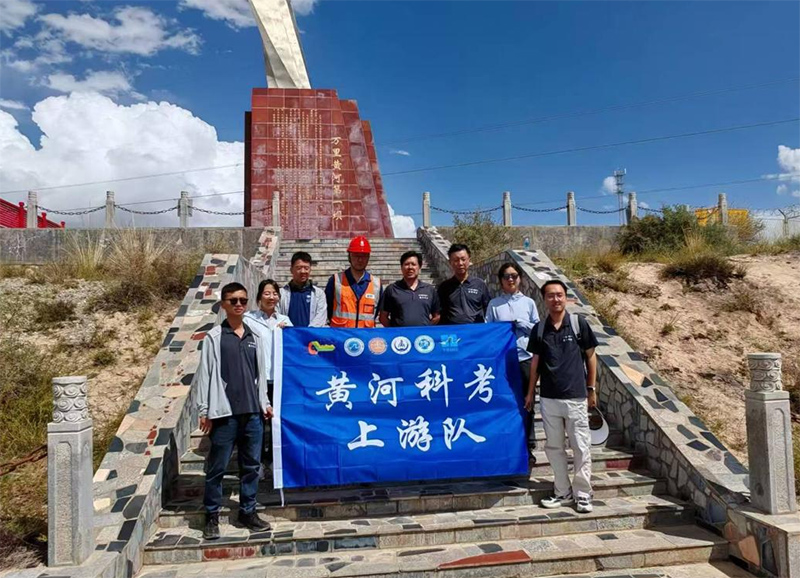

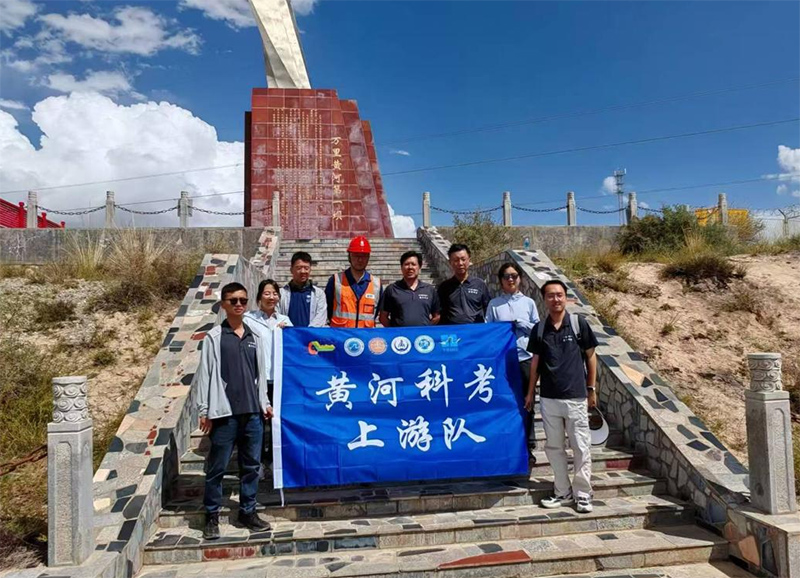

圖5實踐隊在龍羊峽水電站的合影

接下來,長安大學赴黃河流域“黃河科考,強國有我”暑期社會實踐隊上游隊第二分隊將開展對扎陵湖和鄂陵湖的考察活動。扎陵湖和鄂陵湖,作為黃河上游流域的兩個重要湖泊,為科考提供了獨特的實踐平臺。隊員們得以近距離觀察這兩個湖泊的地質特性、形成過程,以及它們對周邊環境和社區可能產生的影響。供圖供稿:劉曦 吳亦凡 丁光盛

- 作者:劉曦 吳亦凡 丁光盛 來源:長安大學

- 發布時間:2024-09-02 閱讀:

- 掃一掃 分享悅讀

- 長安大學赴黃河流域“黃河科考,強國有我”暑期社會實踐紀實(十

- 為深入研究全新世洪水沉積現象,探索晚更新世末黃河古洪水的地質歷史。2024年8月24日,黃河科考下游隊抵達河南省滎陽市汜水入黃口和牛

- 09-02 關注:0

- 長安大學赴黃河流域“黃河科考,強國有我”暑期社會實踐紀實(九

- 長安大學赴黃河流域“黃河科考,強國有我”暑期社會實踐隊上游隊第二分隊于2024年8月15日在長安大學地測學院黃強兵教授和水環學院錢會

- 09-02 關注:1

- “腦宇宙”調研團前往甘肅省蘭州市西北水電勘測院家屬院進行調研

- 09-02 關注:4

- “‘智’護失能,讓愛無礙”——“腦宇宙”調研團赴山東省濟寧市

- 09-02 關注:4

- “以心連心,智啟銀齡”——“腦宇宙”調研團赴北京市開展調研

- 09-02 關注:4

- “腦宇宙”調研團赴新疆省阿拉爾市六團愛心養老院進行調研

- 09-02 關注:4

- “腦宇宙”調研團赴山東省濰坊市清松養老公寓開展調研

- 09-02 關注:4

- “腦宇宙”調研團赴山東省濰坊市首陽山旅游度假區開展調研

- 09-02 關注:4

-

客服QQ:471708534 大學生新聞網©版權所有