大學生新聞網,大學生新聞發布平臺

非遺韻味迎春暉,傳承精神展新篇

非物質文化遺產作為中華傳統文化的瑰寶,承載著數千年文明的精髓。其保護與傳承,不僅是對歷史的回溯,更是對文化自信的堅定表達。2024年12月4日,中國申報的“春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐”成功列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄,2025年蛇年春節成為了第一個世界非遺春節。在這歷史性時刻,閩南師范大學商學院“薪火承藝”實踐隊于2025年初的寒假期間開展了非遺春節的文化研習,深入漳州,探訪年味、人情味與文化味,領略非遺的獨特魅力與精神內涵。

年味篇:偶戲牽福至,水仙迎歲初

漳州布袋木偶戲,作為國家級非遺藝術,浸潤著深厚的歷史文化與藝術底蘊。被譽為“掌中戲”的布袋木偶戲,憑借表演者巧妙的操控技藝,賦予木偶靈魂與生命。長期以來,布袋木偶戲以其別具一格的表現形式,講述著中華的傳統故事,深受觀眾喜愛。為了適應時代潮流,漳州市布袋木偶傳承保護中心自2021年起推出兒童劇系列,為這一傳統藝術注入了新生力量,吸引了更多年輕觀眾的目光。

在蛇年伊始,社會實踐隊前往中共福建臨時省委舊址,參與了“木偶送賀新春,巳巳如意過大年”的春節社教活動。活動中,孩子們目不轉睛地觀賞著木偶戲演出,“英雄王二小”與“武松打虎”的精彩表演如同時光機一般,將歷史的長河與戲中的木偶共同召喚而來,令觀眾沉浸其中,仿佛親歷其中的英雄壯麗與悲壯。布袋木偶戲不僅是閩南人民的精神家園,更是春節年味的傳世符號。

漳州水仙花,作為漳州市的花卉象征,已有五百多年栽培歷史。其球莖碩大、花枝繁多、香氣撲鼻、可雕刻的獨特特性,使水仙花成為漳州的文化名片。每到新年,漳州人便以水仙花迎接新春,寄托著對吉祥如意的美好祝愿。在蛇年春節之際,實踐隊走訪了漳州圓山腳下的蔡坂村,拜訪了水仙花雕刻技藝的第五代非遺傳承人張文江先生。在張先生的指導下,隊員們親眼目睹了水仙花雕刻的精妙技藝。通過刻刀的巧妙運用,水仙花在雕刻師傅的手中呈現出各式各樣的栩栩如生的形態,賦予了新春歲月更深的文化韻味。

人情味篇:一“片”一心意,情暖三冬寒

片仔癀,漳州三寶之一,起源于宮廷秘方,歷經五百年風雨洗禮,至今仍作為蜚聲海內外的名貴中藥,承載著濃厚的歷史底蘊。片仔癀制作技藝作為國家級非物質文化遺產,不僅在傳統中醫藥領域占有一席之地,也在現代護膚品產業中煥發出新活力。每逢春節,片仔癀常作為珍貴禮品贈送親友,以寄托長壽與順遂的美好祝愿,深刻展現了濃濃的人情味。

通過參觀片仔癀博物館,社會實踐隊進一步認識到這一古老中藥的現代化工藝與傳承創新。中醫藥文化的獨特魅力與創新精神在片仔癀的制作中得以完美呈現,古老與新生的碰撞使得這一非遺在新時代的土壤中生根發芽,依然為人們的健康福祉貢獻力量。

文化味篇:繪年畫古韻,剪紙上風華

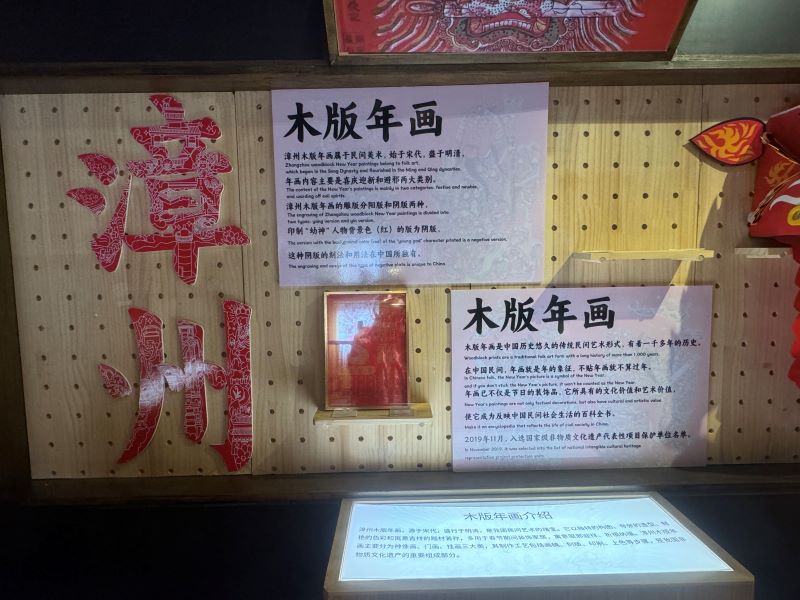

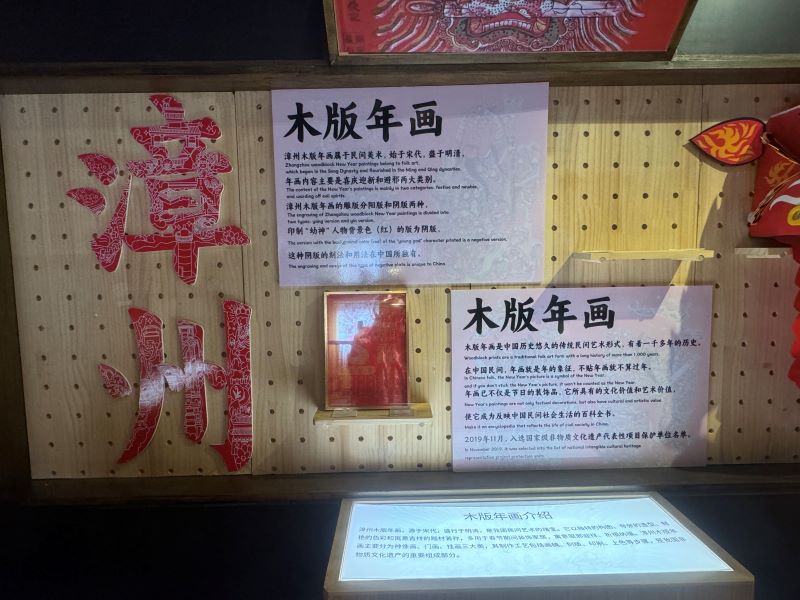

漳州木版年畫,作為第一批國家非物質文化遺產項目之一,具有濃厚的民間藝術色彩與獨特的文化韻味。年畫的主題多為祈福迎新與驅邪避害,畫面大氣磅礴,造型張揚,兼具北方的粗獷與南方的細膩。每一幅木版年畫都是藝術家們通過精湛技藝與深厚的文化積淀共同創造的瑰寶。漳州年畫展覽不僅將年味渲染至極致,更為即將到來的蛇年增添了濃厚的文化氣息。

社會實踐隊參觀展覽館時,欣賞著栩栩如生的木版年畫作品,感嘆其精美與獨特。在這些畫作的背后,默默堅守的傳承人將歷史的光輝與文化的內涵化作了藝術的語言,代代相傳,精神薪火相繼。

漳浦剪紙藝術,承載著閩越地區獨特的風情與沿海地域性的特點,剪紙作品富有生命的律動與情感色彩。從最初用于刺繡的底樣,到如今獨立成為一門藝術形式,漳浦剪紙歷經歲月洗禮,愈發精致而富有表現力。社會實踐隊拜訪了第三代剪紙傳承人游美金女士,體驗了立體剪紙的精妙技藝。在游女士的剪刀下,紙張幻化為栩栩如生的藝術作品,每一刀都浸透了剪紙藝人的熱愛與堅守。

正如那句古話:“剪隨心動”,每一幅剪紙作品都凝聚了藝人心靈的痕跡與情感的注入。看似輕盈的紙張,承載著深沉的文化情懷與對美好生活的向往。它是傳統文化中的細膩表達,是人們與歷史心靈相通的橋梁,延續著民族精神與文化血脈。

結語:

在蛇年新春的非遺文化盛宴中,社會實踐隊追溯文化的根脈,深刻領悟“文運同國運相牽”的精髓。漳州的非遺文化,在細微之處展現著悠久的歷史底蘊,承載著厚重的文化積淀。非遺的傳承,不僅是對過去的銘記,更是對未來的創新與開創。實踐隊員們在這次研習之旅中,不僅感受到了深沉的文化自信,也認識到傳承非遺技藝的重要性與緊迫性。在未來的日子里,社會實踐隊將繼續傳播這份文化的火種,讓非遺文化在新時代的光輝照耀下,綻放出更加絢麗的光彩。

年味篇:偶戲牽福至,水仙迎歲初

漳州布袋木偶戲,作為國家級非遺藝術,浸潤著深厚的歷史文化與藝術底蘊。被譽為“掌中戲”的布袋木偶戲,憑借表演者巧妙的操控技藝,賦予木偶靈魂與生命。長期以來,布袋木偶戲以其別具一格的表現形式,講述著中華的傳統故事,深受觀眾喜愛。為了適應時代潮流,漳州市布袋木偶傳承保護中心自2021年起推出兒童劇系列,為這一傳統藝術注入了新生力量,吸引了更多年輕觀眾的目光。

在蛇年伊始,社會實踐隊前往中共福建臨時省委舊址,參與了“木偶送賀新春,巳巳如意過大年”的春節社教活動。活動中,孩子們目不轉睛地觀賞著木偶戲演出,“英雄王二小”與“武松打虎”的精彩表演如同時光機一般,將歷史的長河與戲中的木偶共同召喚而來,令觀眾沉浸其中,仿佛親歷其中的英雄壯麗與悲壯。布袋木偶戲不僅是閩南人民的精神家園,更是春節年味的傳世符號。

漳州水仙花,作為漳州市的花卉象征,已有五百多年栽培歷史。其球莖碩大、花枝繁多、香氣撲鼻、可雕刻的獨特特性,使水仙花成為漳州的文化名片。每到新年,漳州人便以水仙花迎接新春,寄托著對吉祥如意的美好祝愿。在蛇年春節之際,實踐隊走訪了漳州圓山腳下的蔡坂村,拜訪了水仙花雕刻技藝的第五代非遺傳承人張文江先生。在張先生的指導下,隊員們親眼目睹了水仙花雕刻的精妙技藝。通過刻刀的巧妙運用,水仙花在雕刻師傅的手中呈現出各式各樣的栩栩如生的形態,賦予了新春歲月更深的文化韻味。

人情味篇:一“片”一心意,情暖三冬寒

片仔癀,漳州三寶之一,起源于宮廷秘方,歷經五百年風雨洗禮,至今仍作為蜚聲海內外的名貴中藥,承載著濃厚的歷史底蘊。片仔癀制作技藝作為國家級非物質文化遺產,不僅在傳統中醫藥領域占有一席之地,也在現代護膚品產業中煥發出新活力。每逢春節,片仔癀常作為珍貴禮品贈送親友,以寄托長壽與順遂的美好祝愿,深刻展現了濃濃的人情味。

通過參觀片仔癀博物館,社會實踐隊進一步認識到這一古老中藥的現代化工藝與傳承創新。中醫藥文化的獨特魅力與創新精神在片仔癀的制作中得以完美呈現,古老與新生的碰撞使得這一非遺在新時代的土壤中生根發芽,依然為人們的健康福祉貢獻力量。

文化味篇:繪年畫古韻,剪紙上風華

漳州木版年畫,作為第一批國家非物質文化遺產項目之一,具有濃厚的民間藝術色彩與獨特的文化韻味。年畫的主題多為祈福迎新與驅邪避害,畫面大氣磅礴,造型張揚,兼具北方的粗獷與南方的細膩。每一幅木版年畫都是藝術家們通過精湛技藝與深厚的文化積淀共同創造的瑰寶。漳州年畫展覽不僅將年味渲染至極致,更為即將到來的蛇年增添了濃厚的文化氣息。

社會實踐隊參觀展覽館時,欣賞著栩栩如生的木版年畫作品,感嘆其精美與獨特。在這些畫作的背后,默默堅守的傳承人將歷史的光輝與文化的內涵化作了藝術的語言,代代相傳,精神薪火相繼。

漳浦剪紙藝術,承載著閩越地區獨特的風情與沿海地域性的特點,剪紙作品富有生命的律動與情感色彩。從最初用于刺繡的底樣,到如今獨立成為一門藝術形式,漳浦剪紙歷經歲月洗禮,愈發精致而富有表現力。社會實踐隊拜訪了第三代剪紙傳承人游美金女士,體驗了立體剪紙的精妙技藝。在游女士的剪刀下,紙張幻化為栩栩如生的藝術作品,每一刀都浸透了剪紙藝人的熱愛與堅守。

正如那句古話:“剪隨心動”,每一幅剪紙作品都凝聚了藝人心靈的痕跡與情感的注入。看似輕盈的紙張,承載著深沉的文化情懷與對美好生活的向往。它是傳統文化中的細膩表達,是人們與歷史心靈相通的橋梁,延續著民族精神與文化血脈。

結語:

在蛇年新春的非遺文化盛宴中,社會實踐隊追溯文化的根脈,深刻領悟“文運同國運相牽”的精髓。漳州的非遺文化,在細微之處展現著悠久的歷史底蘊,承載著厚重的文化積淀。非遺的傳承,不僅是對過去的銘記,更是對未來的創新與開創。實踐隊員們在這次研習之旅中,不僅感受到了深沉的文化自信,也認識到傳承非遺技藝的重要性與緊迫性。在未來的日子里,社會實踐隊將繼續傳播這份文化的火種,讓非遺文化在新時代的光輝照耀下,綻放出更加絢麗的光彩。

- 作者:陳淑瀅 來源:大學生新聞網

- 發布時間:2025-02-12 閱讀:

- 掃一掃 分享悅讀

- 廣西師范大學“氫風逐夢隊”開啟社會調研中期工作

- 02-13 關注:0

- 廣西師范大學“氫風逐夢隊”開展社會調研前期工作

- 02-13 關注:0

- 探究糾紛,助農興鄉

- 山東大學法學院赴魯寧豫津等地關于農村電商產業發展調研團赴山東莒縣開展調研(一)

- 02-13 關注:0

- 社區多彩活動,共赴新春之約

- 榆樹市新時代文明實踐中心舉辦了寫春聯、猜燈謎兩場活動。寫春聯時,書法愛好者揮毫潑墨,居民圍觀挑選,猜燈謎,廣場掛滿燈籠和謎面,

- 02-13 關注:0

- 非遺韻味迎春暉,傳承精神展新篇

- 在第一個世界非遺春節到來之際,閩南師范大學商學院“薪火承藝”實踐隊于2025年初的寒假期間開展了非遺春節的文化研習,深入漳州,探訪

- 02-12 關注:0

- 傳承延安精神,共繪時代新篇

- 延安足跡尋訪團順利完成后期宣傳活動

- 02-12 關注:4

- 廣西師范大學“‘萘’何不了隊”廣西新材料領域調研中期新聞稿

- 為更好地進行廣西地區新材料產業調研,深挖行業痛點,并為2,6-NDA產業發展提供方案,推動社會綠色發展。廣西師范大學化學與藥學學院“

- 02-12 關注:6

- 廣西師范大學“‘萘’何不了隊”啟動廣西新材料領域調研前期工作

- 為更好地進行廣西地區新材料產業調研,深挖行業痛點,并為2,6-NDA產業發展提供方案,推動社會綠色發展。廣西師范大學化學與藥學學院“

- 02-12 關注:4

-

客服QQ:471708534 大學生新聞網©版權所有