鄉(xiāng)村發(fā)展映春光,旅游產(chǎn)業(yè)繪振興

中國青年網(wǎng)7月23日電(通訊員蔣孟君)近年來,隨著人民生活水平的日益提高,鄉(xiāng)村旅游逐漸在各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)落地生根,在田野間吹拂著希望的春風。乘著鄉(xiāng)村旅游發(fā)展的東風,曲阜師范大學地理與旅游學院“筑夢鄉(xiāng)村熠青春”社會實踐隊帶著對鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀的好奇和對鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略下新農(nóng)村的憧憬,懷揣著青年人的理想抱負,踏上了此次暑假社會實踐的旅程。

非遺技術(shù)為鄉(xiāng)村振興提供新思路

調(diào)研第一站,實踐隊來到了臨沂市臨沭縣青云鎮(zhèn),在這里見到了負責柳編產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的工作人員。通過與他們座談并進行采訪,實踐隊成員對柳編產(chǎn)業(yè)有了更多宏觀視角的新認識。目前,臨沭縣全縣有柳編工藝品企業(yè)400余家,柳編產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員近十萬人,2022年實現(xiàn)產(chǎn)值40億元。一串激動人心的數(shù)字背后,離不開政府默默的支持。工作人員介紹到,隨著社會經(jīng)濟發(fā)展和人民生活水平的提高,以往編“簸箕”、“笸籮筐”、 “升”、“箢子”的小作坊不斷轉(zhuǎn)型升級,發(fā)展成涉足家具、園林、裝飾等多品類的大產(chǎn)業(yè)。部分公司通過橫向擴展生產(chǎn)線,制作柳、藤、草、竹工藝品,關(guān)注國內(nèi)外流行元素、新需求,將柳編的實用性和美觀性相結(jié)合,在當?shù)亟⒘艘?guī)模不小的產(chǎn)業(yè)園。

圖為我隊成員探訪歐拉公司。中國青年網(wǎng)通訊員 蔣孟君 攝

實踐隊成員還特別探訪了其中尤為有代表性的目前中國最大的柳制品供應(yīng)商歐拉公司,歐拉公司的產(chǎn)品系列多樣,遠銷海外各國,與全球多個知名家居集團建立合作,商業(yè)版圖極大。調(diào)研隊員發(fā)現(xiàn),臨沭柳編產(chǎn)業(yè)千帆競渡、百舸爭流,各企業(yè)在良性競爭中利用自身優(yōu)勢,拉動臨沭經(jīng)濟增長。為非遺技術(shù)在鄉(xiāng)村振興中的應(yīng)用交上了獨樹一幟的答卷。

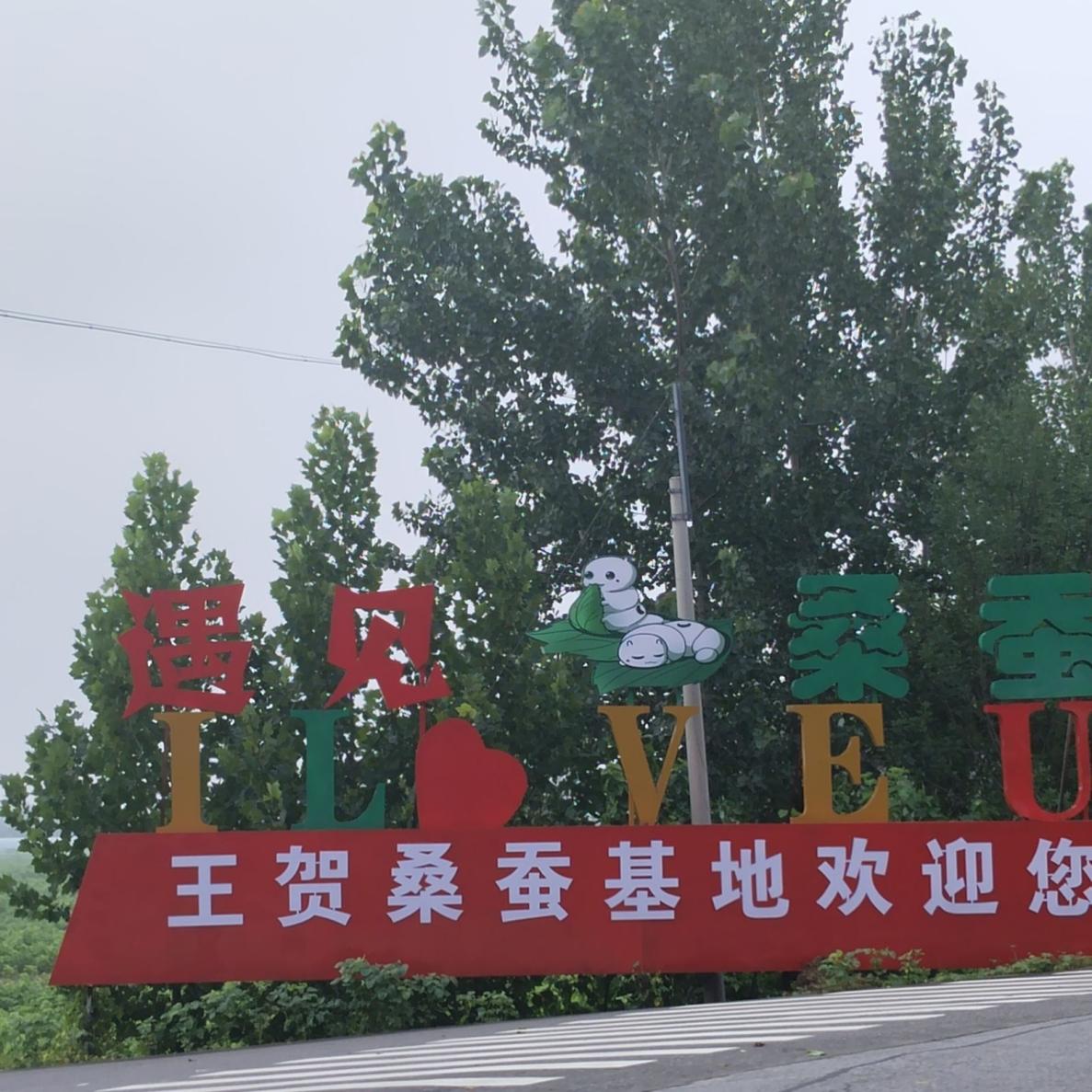

在曹莊王賀桑蠶基地,團隊成員親眼見證了養(yǎng)蠶種桑對鄉(xiāng)村面貌的巨大作用。在當?shù)卮迕窨谥校麄兊弥R沭縣桑蠶業(yè)的復(fù)興最早是由留守家中的婦女老人帶動,隨著桑園面積的擴大,養(yǎng)蠶大棚越建越多,吸引了不少年輕人返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè),王賀村不僅恢復(fù)了往日的熙攘,更是舊貌換新顏,積極實施“一村一品”發(fā)展戰(zhàn)略,村民的日子一年比一年紅火。

圖為曹莊王賀桑蠶基地。中國青年網(wǎng)通訊員 蔣孟君 攝

產(chǎn)業(yè)發(fā)展為鄉(xiāng)村振興持續(xù)賦能

在山東省濰坊市壽光市三元里朱村的蔬菜大棚中,筑夢鄉(xiāng)村熠青春實踐隊成員們正在進行社會實踐調(diào)研。棚內(nèi),農(nóng)作機械穿梭忙碌,實現(xiàn)精準控溫控濕,一排排蔬菜綠意盎然,生機勃勃。通過與當?shù)剞r(nóng)民深入交流,他們了解到這里的蔬菜大棚采用先進的農(nóng)業(yè)技術(shù),不僅提高了作物產(chǎn)量和品質(zhì),還有效帶動了周邊農(nóng)戶的經(jīng)濟發(fā)展。這些大棚成為鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的一個縮影,體現(xiàn)了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與生態(tài)環(huán)保相結(jié)合的發(fā)展模式。

同學們發(fā)現(xiàn),壽光市政府在推動鄉(xiāng)村振興過程中,大力支持設(shè)施農(nóng)業(yè),優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu),同時注重農(nóng)產(chǎn)品的品質(zhì)提升和品牌建設(shè)。農(nóng)民通過參與合作社、共享銷售平臺等方式,實現(xiàn)了產(chǎn)銷對接,增加了收入。這樣的實踐調(diào)研讓大學生們深刻感受到科技農(nóng)業(yè)對鄉(xiāng)村振興的重要作用,也讓他們認識到作為青年學子的責任與擔當,激發(fā)了他們服務(wù)社會、貢獻青春的熱情。

同時,三元里朱村將現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游巧妙融合,打造了集觀光、體驗于一體的農(nóng)業(yè)旅游模式。游客在此可近距離感受農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程,品嘗綠色農(nóng)產(chǎn)品,享受寧靜田園生活。朱村的創(chuàng)新發(fā)展為鄉(xiāng)村振興注入新活力,成為農(nóng)業(yè)旅游和生態(tài)文旅的典范。

圖為我隊成員對壽光農(nóng)戶進行訪談。中國青年網(wǎng)通訊員 蔣孟君 攝

通過這次以鄉(xiāng)村振興為主題的社會實踐,“筑夢鄉(xiāng)村熠青春”實踐隊成員們深入農(nóng)村,臨沂市臨沭縣和濰坊市壽光市留下了他們調(diào)研的足跡,親眼觀察了鄉(xiāng)村振興政策下新農(nóng)村的面貌,親耳聆聽了農(nóng)民們的枝葉心聲,親身體驗了鄉(xiāng)村的發(fā)展變化。成員們了解到,鄉(xiāng)村振興不僅在于經(jīng)濟發(fā)展的推動,更關(guān)系到文化傳承和生態(tài)保護的結(jié)合。農(nóng)民的勤勞智慧和政府的大力支持共同繪制了一幅生機勃勃的鄉(xiāng)村畫卷。廣闊鄉(xiāng)村,大有可為,這次實踐讓成員們感受到鄉(xiāng)村振興的力量,也堅定了他們服務(wù)社會、貢獻青春的決心。

圖為筑夢鄉(xiāng)村熠青春實踐隊全體隊員。中國青年網(wǎng)通訊員 蔣孟君 攝

- 鄉(xiāng)村發(fā)展映春光,旅游產(chǎn)業(yè)繪振興

- 07-24 關(guān)注:0

- 穿梭千年,文物“活”在當下 ——蘇州大學“哲學+”實踐團走進天

- 江蘇省“三下鄉(xiāng)”暑期社會實踐重點團隊、蘇州大學青年教師領(lǐng)航團“哲學+”實踐團成員走進甘肅省天水市全國重點文物保護單位5A級風景區(qū)

- 07-23 關(guān)注:9

- 追尋革命記憶,賡續(xù)紅色血脈——湖南師范大學旅游學院“紅遠”延

- 為深入學習貫徹落實習近平總書記對學校思政課建設(shè)作出的重要指示精神,用好用活革命文物這本“生動教材”,2024年7月11日上午,湖南師

- 07-23 關(guān)注:9

- “追溯閩江源,尋跡古木情”——三明學院美麗中國行社會實踐隊開

- 07-23 關(guān)注:12

- 愛琴廣場齊聚綠,智繪未來共前行——三明學院“美麗中國行”社會

- 07-23 關(guān)注:11

- 綠動建新護家園,童心共筑綠色夢——三明學院“美麗中國行”社會

- 07-23 關(guān)注:8

- “e游尋清”暑期社會實踐紀實 | 赴青山之約,收獲一波三“廉”!

- 為進一步豐富淥渚鎮(zhèn)孩子們精神文化生活,引導孩子們親近廉潔。

- 07-23 關(guān)注:24

- 鄉(xiāng)村旅游新引擎,鄉(xiāng)村振興加速度

- 07-23 關(guān)注:7

-

客服QQ:471708534 大學生新聞網(wǎng)©版權(quán)所有