大學生新聞網,大學生新聞發布平臺

英雄老兵張建付:堅韌與奉獻的一生

在歲月的長河中,總有一些身影,他們用熱血和青春譜寫了壯麗的篇章,成為時代的脊梁。張建付老人,便是這樣一位令人敬仰的英雄。

2024年7月30日,追溯紅色記憶 共赴紅色征程尋訪團,來到大上海小區。尋訪過去的精彩歲月。

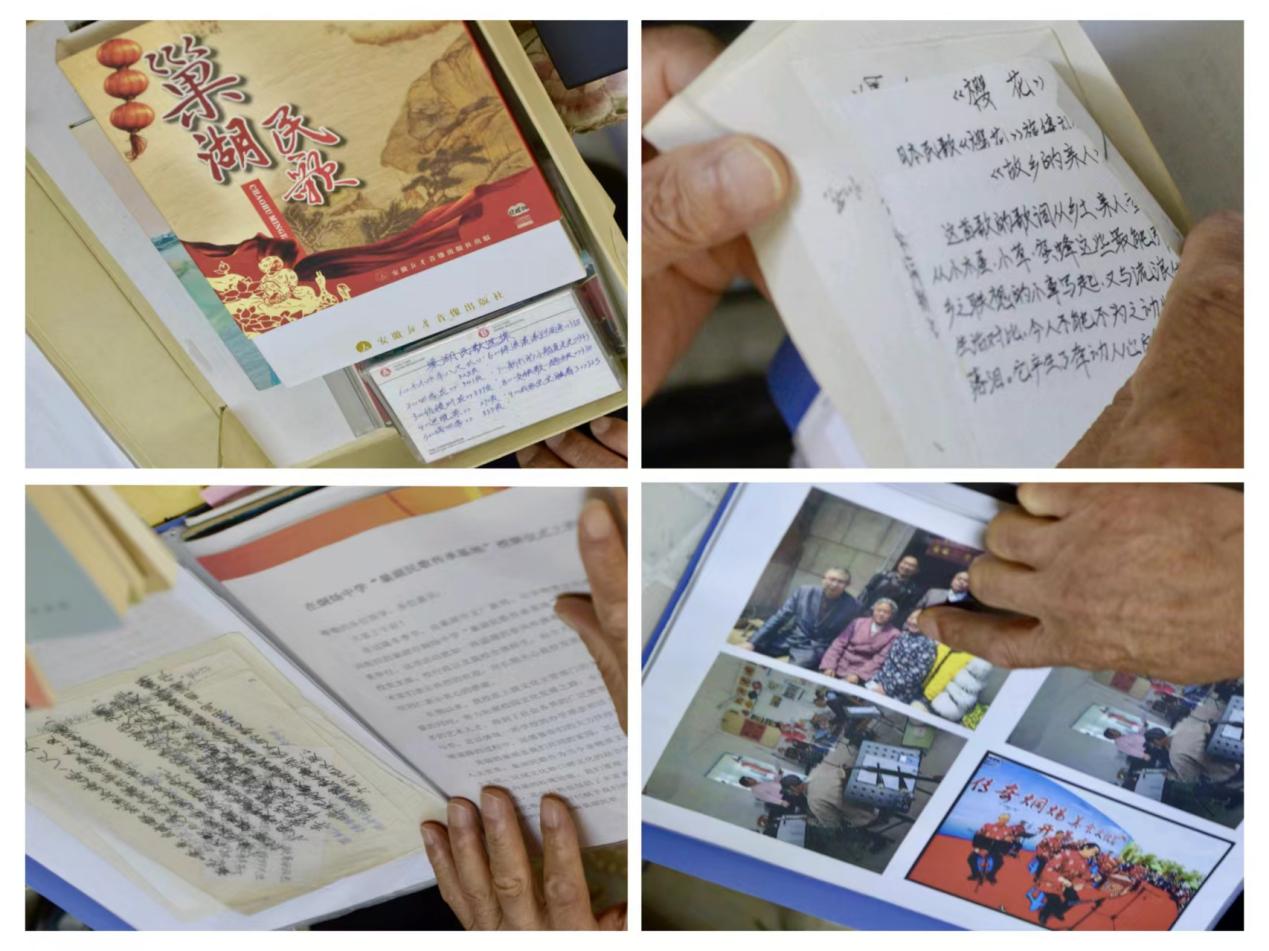

圖為成員和張建付一家合影,楊柄喆供圖

張建付,1957年6月出生于河南信陽。1976年底投身軍旅,1979年5月入黨,到1981年退伍。四年的當兵生涯,讓他經歷了戰火的洗禮,尤其是在對越自衛反擊戰中,他作為炮兵,肩負著裝彈與激發的重任。戰場上,他英勇無畏,為了國家和人民的安寧,沖鋒在前。他的卓越表現,為他贏得了三等功,在2000年前每年都榮獲優秀黨員的榮譽。

那些在軍中的日子,充滿了艱辛與挑戰。住在貓耳洞,500 克的糧食要管一天,連續一個月下雨,一個月無法洗漱,口渴難耐卻不敢直接喝河里的水,只因敵人投毒的威脅。然而,張建付老人始終保持著自信和樂觀的態度,面對這一切艱苦的環境,他總是輕描淡寫地說:“都過來了。”正是這份堅韌,讓他在戰火中堅守,為國家和人民立下了赫赫戰功。

退役后的張建付,也未曾停下為人民服務的腳步。他在氣象局從事相關工作,一生都與“炮”打交道。無論是在前線的槍林彈雨,還是后方的平凡崗位,他都兢兢業業,默默奉獻。

老人至今仍清晰記得各種武器的型號,那段軍旅生涯在他心中留下了深刻的烙印。對于他來說,當兵的經歷影響最大的是思想。在部隊,他學到了新知識,鍛煉了自己的意志,讓他在面對困難時從不退縮。而整個當兵的過程,哪怕受傷,在他如今回憶起來,也只是云淡風輕好像“當時是尋常”。當感到累的時候,他從未想過放棄,這種精神令人動容。

1995年3月,當時張建付老人聽聞支援新疆的號召,毫不猶豫地奔赴新疆支邊。他用自己的行動詮釋著對黨和人民的忠誠,對國家建設的無私奉獻。

他的故事,不僅是一段個人的傳奇,更是對我們這一代的激勵和啟示。他鼓勵我們要好好努力,積極接受教育,把當下的事情做好,腳踏實地,才能走出美好的未來。在他的身上,我們看到了老一輩革命者的堅定信念和無私精神,他們為新中國的繁榮富強付出了青春和熱血。

無論何時,都應當銘記張建付老人的事跡,以他為榜樣,傳承和發揚這種堅韌不拔、樂觀向上、勇于奉獻的精神。在新時代的征程中,努力拼搏,為實現中華民族偉大復興的中國夢,而貢獻自己的力量。讓我們在英雄的激勵下,勇敢前行,創造更加輝煌的明天。

(文/揭建暄 攝/楊登慧、楊柄喆)

2024年7月30日,追溯紅色記憶 共赴紅色征程尋訪團,來到大上海小區。尋訪過去的精彩歲月。

圖為成員和張建付一家合影,楊柄喆供圖

張建付,1957年6月出生于河南信陽。1976年底投身軍旅,1979年5月入黨,到1981年退伍。四年的當兵生涯,讓他經歷了戰火的洗禮,尤其是在對越自衛反擊戰中,他作為炮兵,肩負著裝彈與激發的重任。戰場上,他英勇無畏,為了國家和人民的安寧,沖鋒在前。他的卓越表現,為他贏得了三等功,在2000年前每年都榮獲優秀黨員的榮譽。

那些在軍中的日子,充滿了艱辛與挑戰。住在貓耳洞,500 克的糧食要管一天,連續一個月下雨,一個月無法洗漱,口渴難耐卻不敢直接喝河里的水,只因敵人投毒的威脅。然而,張建付老人始終保持著自信和樂觀的態度,面對這一切艱苦的環境,他總是輕描淡寫地說:“都過來了。”正是這份堅韌,讓他在戰火中堅守,為國家和人民立下了赫赫戰功。

退役后的張建付,也未曾停下為人民服務的腳步。他在氣象局從事相關工作,一生都與“炮”打交道。無論是在前線的槍林彈雨,還是后方的平凡崗位,他都兢兢業業,默默奉獻。

老人至今仍清晰記得各種武器的型號,那段軍旅生涯在他心中留下了深刻的烙印。對于他來說,當兵的經歷影響最大的是思想。在部隊,他學到了新知識,鍛煉了自己的意志,讓他在面對困難時從不退縮。而整個當兵的過程,哪怕受傷,在他如今回憶起來,也只是云淡風輕好像“當時是尋常”。當感到累的時候,他從未想過放棄,這種精神令人動容。

1995年3月,當時張建付老人聽聞支援新疆的號召,毫不猶豫地奔赴新疆支邊。他用自己的行動詮釋著對黨和人民的忠誠,對國家建設的無私奉獻。

他的故事,不僅是一段個人的傳奇,更是對我們這一代的激勵和啟示。他鼓勵我們要好好努力,積極接受教育,把當下的事情做好,腳踏實地,才能走出美好的未來。在他的身上,我們看到了老一輩革命者的堅定信念和無私精神,他們為新中國的繁榮富強付出了青春和熱血。

無論何時,都應當銘記張建付老人的事跡,以他為榜樣,傳承和發揚這種堅韌不拔、樂觀向上、勇于奉獻的精神。在新時代的征程中,努力拼搏,為實現中華民族偉大復興的中國夢,而貢獻自己的力量。讓我們在英雄的激勵下,勇敢前行,創造更加輝煌的明天。

(文/揭建暄 攝/楊登慧、楊柄喆)

- 賡續紅色血脈,啟航新時代征程——點亮八皖實踐團赴來安皖東烈士

- 07-31 關注:0

- 紅色基因深植八皖,奮進五年再啟新篇——點亮八皖實踐團走進滁州

- 07-31 關注:0

- 退伍不褪色,紅星照晚年——致敬退伍老兵張建付

- 07-31 關注:0

- 退伍不褪色,紅星照晚年——致敬退伍老兵楊定德

- 07-31 關注:0

- 追溯紅色記憶 共赴紅色征程:尋訪團走進退伍老兵小區

- 07-31 關注:0

- 英雄老兵張建付:堅韌與奉獻的一生

- 07-31 關注:0

- 探究產業發展,深入社區改造

- “智創未來”百千萬工程小隊深入站前社區,探究當地產業的磅礴發展,了解站前社區為“百千萬工程”和構建特色社區貢獻的站前力量

- 07-31 關注:3

- 巢湖旋律,古今交響:三下鄉團隊對話非遺,共繪文化傳承藍圖

- 巢湖學院“探非遺匠心,育少年新風”實踐團學習巢湖民歌

- 07-31 關注:35

-

客服QQ:471708534 大學生新聞網©版權所有