湖北學子三下鄉(xiāng)感悟:尋訪最美教師,關(guān)懷教育常伴

蘇聯(lián)教育家蘇霍林斯基曾經(jīng)說過:“每一個學生都各自是一個完全特殊的,獨一無二的世界。”教齡十五年的張嵐老師教授初中英語,在執(zhí)教期間,她十分強調(diào)關(guān)懷教育。“好的教育,應該是給孩子們健全而優(yōu)秀的人格,贏得未來的幸福。”是她的口頭禪。

在張嵐老師十五年的班主任經(jīng)歷中最讓她難忘的就是一位2003年的隨班就讀生,那是一位有智力缺陷的女孩,常常會不由自主地站起身。全班沒有人愿意和她交朋友,嘲笑對她而言更是家常便飯。張老師看到這種現(xiàn)象,針對這個同學的特點在班里面組織了相應的班會,希望能夠教會孩子們有愛心以及樹立她們正確的人生觀和價值觀,同時她還要求同學們來關(guān)心校園和社會上的一些殘障模式,這個班會取得了非常好的效果。在此之后的上課期間,如果這個女孩不由自主地站起來,或者走來走去的時候,再也沒有同學去嘲笑她,相反的是,班級能保持非常安靜的狀態(tài),并且再也沒有人用歧視的眼光去看她,他們會覺得這對班級來說都是很習以為常的,漸漸在內(nèi)心接受了這個女孩。

張老師還意識到,對于這樣一個孩子,更需要培養(yǎng)的是她獨立生活的能力,因此就將一些相對輕松的勞動工作分配給她。這個女孩通過這些活動找到了班級存在感,她在下課期間就會自覺將衛(wèi)生角整理干凈,在走廊上看到垃圾會主動清理,甚至會主動到辦公室找老師聊天,幫老師整理材料。

初三的一天早晨,女孩給張老師帶了一個燒焦的玉米,還堅持要看張老師吃下去,交談后張老師得知這玉米是女孩早上四點起床親手煮的。說實話,張老師一開始看到燒焦的玉米有些害怕,但了解情況后她很是感動,看著女孩真誠的眼神,張老師在女孩面前將玉米吃了下去。如今這位女孩已經(jīng)畢業(yè)快十年了,還成為了兩位孩子的母親,但她仍和張老師有密切的交流和聯(lián)系。

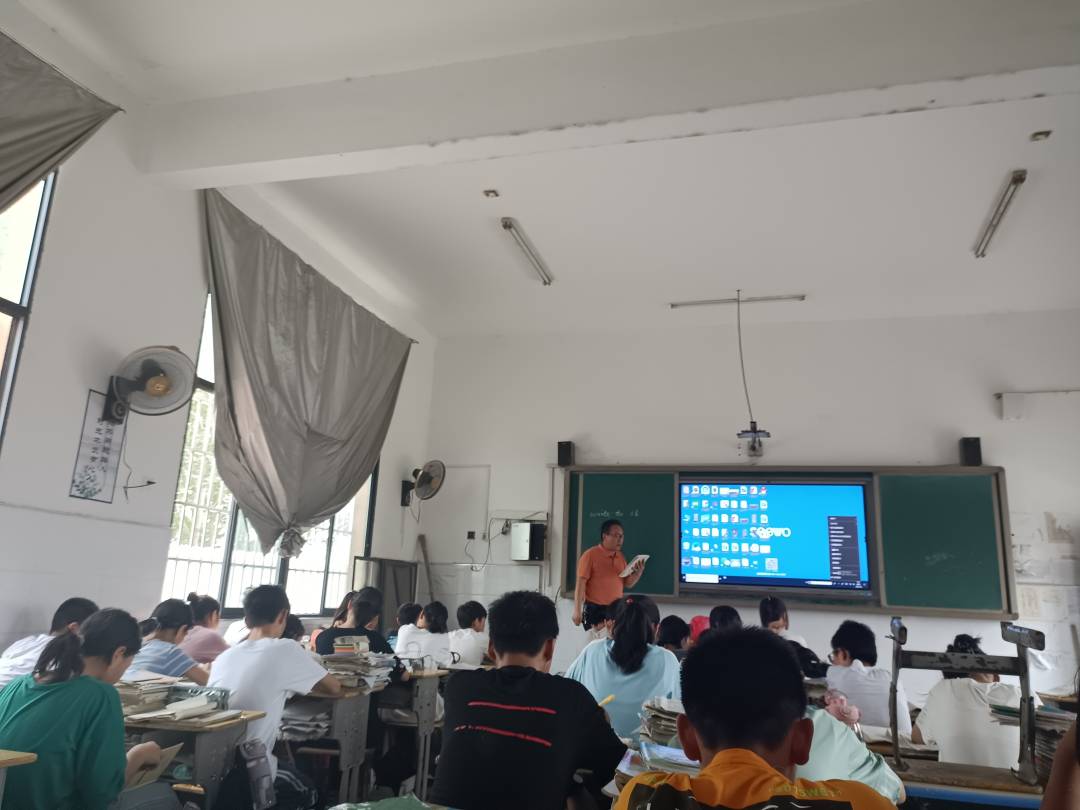

一切令人動容故事的獲取,都建立在采訪的基礎(chǔ)上。六月中旬,第二期師范生勤敏訓練營決定開展“尋訪最美鄉(xiāng)村教師”的調(diào)研活動。在六月中半旬,隊員們先后進行——閱讀訪談通知,設(shè)計訪談的問題及稿件,準備錄像錄音的設(shè)備。七月初,實踐隊成員們提前聯(lián)系尋訪的教師,定好了采訪的時間和地點,讓調(diào)研前期準備有序的開展起來了。雖然此次調(diào)研以家鄉(xiāng)的教師為尋訪的主要對象,并且在隊員們是一群毫無經(jīng)驗的大一學生的前提下獨自展開,但是尋訪教師豐富的教學經(jīng)驗和充足的暑假時間為隊員們的調(diào)研工作開展提供了充足的時間和可能性。

采訪期間,隊員們圍繞教師榮譽、堅守崗位、如何與學生及家長相處、楷模、座右銘、良好的教學習慣、難忘的動人細節(jié)、教學生涯規(guī)劃以及對師范生的建議多個角度進行采訪談,得知了許多尋訪教師執(zhí)教期間感人至深的故事,也看到了教師眾多熠熠生輝的優(yōu)良品質(zhì)。

在采訪過程中,也出現(xiàn)了兀然發(fā)生的情況。本以為安靜舒適的咖啡館因周末顧客較多,環(huán)境略顯嘈雜,但待隊員和尋訪對象移步到角落后,聲音對采訪的干擾已經(jīng)可以忽略不計了。

美國教育學會主席內(nèi)爾·諾丁斯提出“關(guān)懷教育理論”,認為只有“關(guān)懷”才能搭建起融合教育的實踐之路。我相信與上文那位女孩一樣,還有眾多有著殘疾或缺陷的孩子選擇跟班就讀,他們飽嘗歧視和嘲笑,在求學的路上遭遇諸多坎坷,但他們卻仍能通過社會的包容和自我的努力綻放人生的另一種美麗。毫無疑問,來自教師的教育關(guān)懷在她們的成長中發(fā)揮著舉足輕重的作用。短短一則故事,我卻已經(jīng)感受到了教育對人生命的再造之功,體驗到了沒有貼著“特殊”標簽的關(guān)懷。張老師沒有強調(diào)女孩的特殊,而是選擇讓同班同學從內(nèi)心接受女孩,撕掉他人和女孩為自己貼上的“特殊標簽”,讓女孩從“受奴役的人”到“獨立的人”,再到“自由的人”。

而這看似簡單的關(guān)懷,實則教會了我許多。

首先,學會做一個保持善良的教師。“人之初,性本善”,善良是人與生俱來便有的生活態(tài)度。善良是人最基本的品德,也是教育領(lǐng)域的最高追求。一個教師如果沒有真善美的流露,又怎么可能會觀察到孩子們的敏感和脆弱呢?作為師范生,尤其是對于小學專業(yè)的我而言,擁有一顆本性善良的之心,對待行為遲緩或異常的學生時才能夠更加體現(xiàn)關(guān)懷的充分性。

其次,學會做一個包容學生差異性的教師。每個學生都有自己的特殊性,都有自己的潛能和發(fā)展的可能性,學生的個體差異因人而異,具有多元化的特征,因此教師在教育理念上也要具有多樣性,要具有教育的敏感性,能主動發(fā)現(xiàn)學生的閃光點。不能一味只關(guān)注成績,德智體美勞和心理健康都應關(guān)注。

不可否認的是,關(guān)懷教育能夠包容有著差異的特殊兒童。在孩子們的成長歷程中,老師不僅僅可以傳授他們知識,還會給予他們生活上的幫助,但更重要的是傳達一份關(guān)懷。孩子們只有受到關(guān)懷的滋養(yǎng),才能做到無時無刻的關(guān)愛他人、關(guān)注社會。即諾丁斯所言 “只有重視個體性、具體性和學生真實感受的關(guān)懷性教育才是道德的教,才能成為有責任感、有關(guān)懷意識和關(guān)懷能力的關(guān)懷者,才能使其獲得人生的幸福”。

最后,學會做一個與學生平等相處的教師。張老師表示剛剛?cè)肼毜哪菐啄晁偸前炎约憾ㄎ粸?ldquo;高高在上”的教師,學生必須服從自己,但當她成為一名母親后,她學會更多地關(guān)注學生們的品質(zhì)培養(yǎng)和他們的身心健康,真正做到了尊重和理解學生的需要。關(guān)懷正是建立在平等的主體之間,對形成有效的師生對話起著關(guān)鍵性的作用。關(guān)懷不是“居高臨下”的憐憫和施舍。教師在面對特殊兒童時要能夠?qū)⑺麄兛闯?ldquo;有點特殊。而無差異”的兒童,這樣能夠促使自己對孩子們沒有憐憫的偏見以及漠視的偏見,可以“正常的”與他們進行交往和互動。另一方面教師要在關(guān)懷過程中傳遞包容和溫暖的情感,而不是生硬的、機械的“行為”或 “命令”,要讓特殊兒童感知到這份善意并及時地通過各種方式表示接納以及與之互動,從而建立起關(guān)懷關(guān)系。

簡而言之,身為教師應當給予孩子們不貼“特殊”標簽的關(guān)懷!

在張嵐老師十五年的班主任經(jīng)歷中最讓她難忘的就是一位2003年的隨班就讀生,那是一位有智力缺陷的女孩,常常會不由自主地站起身。全班沒有人愿意和她交朋友,嘲笑對她而言更是家常便飯。張老師看到這種現(xiàn)象,針對這個同學的特點在班里面組織了相應的班會,希望能夠教會孩子們有愛心以及樹立她們正確的人生觀和價值觀,同時她還要求同學們來關(guān)心校園和社會上的一些殘障模式,這個班會取得了非常好的效果。在此之后的上課期間,如果這個女孩不由自主地站起來,或者走來走去的時候,再也沒有同學去嘲笑她,相反的是,班級能保持非常安靜的狀態(tài),并且再也沒有人用歧視的眼光去看她,他們會覺得這對班級來說都是很習以為常的,漸漸在內(nèi)心接受了這個女孩。

張老師還意識到,對于這樣一個孩子,更需要培養(yǎng)的是她獨立生活的能力,因此就將一些相對輕松的勞動工作分配給她。這個女孩通過這些活動找到了班級存在感,她在下課期間就會自覺將衛(wèi)生角整理干凈,在走廊上看到垃圾會主動清理,甚至會主動到辦公室找老師聊天,幫老師整理材料。

初三的一天早晨,女孩給張老師帶了一個燒焦的玉米,還堅持要看張老師吃下去,交談后張老師得知這玉米是女孩早上四點起床親手煮的。說實話,張老師一開始看到燒焦的玉米有些害怕,但了解情況后她很是感動,看著女孩真誠的眼神,張老師在女孩面前將玉米吃了下去。如今這位女孩已經(jīng)畢業(yè)快十年了,還成為了兩位孩子的母親,但她仍和張老師有密切的交流和聯(lián)系。

一切令人動容故事的獲取,都建立在采訪的基礎(chǔ)上。六月中旬,第二期師范生勤敏訓練營決定開展“尋訪最美鄉(xiāng)村教師”的調(diào)研活動。在六月中半旬,隊員們先后進行——閱讀訪談通知,設(shè)計訪談的問題及稿件,準備錄像錄音的設(shè)備。七月初,實踐隊成員們提前聯(lián)系尋訪的教師,定好了采訪的時間和地點,讓調(diào)研前期準備有序的開展起來了。雖然此次調(diào)研以家鄉(xiāng)的教師為尋訪的主要對象,并且在隊員們是一群毫無經(jīng)驗的大一學生的前提下獨自展開,但是尋訪教師豐富的教學經(jīng)驗和充足的暑假時間為隊員們的調(diào)研工作開展提供了充足的時間和可能性。

采訪期間,隊員們圍繞教師榮譽、堅守崗位、如何與學生及家長相處、楷模、座右銘、良好的教學習慣、難忘的動人細節(jié)、教學生涯規(guī)劃以及對師范生的建議多個角度進行采訪談,得知了許多尋訪教師執(zhí)教期間感人至深的故事,也看到了教師眾多熠熠生輝的優(yōu)良品質(zhì)。

在采訪過程中,也出現(xiàn)了兀然發(fā)生的情況。本以為安靜舒適的咖啡館因周末顧客較多,環(huán)境略顯嘈雜,但待隊員和尋訪對象移步到角落后,聲音對采訪的干擾已經(jīng)可以忽略不計了。

美國教育學會主席內(nèi)爾·諾丁斯提出“關(guān)懷教育理論”,認為只有“關(guān)懷”才能搭建起融合教育的實踐之路。我相信與上文那位女孩一樣,還有眾多有著殘疾或缺陷的孩子選擇跟班就讀,他們飽嘗歧視和嘲笑,在求學的路上遭遇諸多坎坷,但他們卻仍能通過社會的包容和自我的努力綻放人生的另一種美麗。毫無疑問,來自教師的教育關(guān)懷在她們的成長中發(fā)揮著舉足輕重的作用。短短一則故事,我卻已經(jīng)感受到了教育對人生命的再造之功,體驗到了沒有貼著“特殊”標簽的關(guān)懷。張老師沒有強調(diào)女孩的特殊,而是選擇讓同班同學從內(nèi)心接受女孩,撕掉他人和女孩為自己貼上的“特殊標簽”,讓女孩從“受奴役的人”到“獨立的人”,再到“自由的人”。

而這看似簡單的關(guān)懷,實則教會了我許多。

首先,學會做一個保持善良的教師。“人之初,性本善”,善良是人與生俱來便有的生活態(tài)度。善良是人最基本的品德,也是教育領(lǐng)域的最高追求。一個教師如果沒有真善美的流露,又怎么可能會觀察到孩子們的敏感和脆弱呢?作為師范生,尤其是對于小學專業(yè)的我而言,擁有一顆本性善良的之心,對待行為遲緩或異常的學生時才能夠更加體現(xiàn)關(guān)懷的充分性。

其次,學會做一個包容學生差異性的教師。每個學生都有自己的特殊性,都有自己的潛能和發(fā)展的可能性,學生的個體差異因人而異,具有多元化的特征,因此教師在教育理念上也要具有多樣性,要具有教育的敏感性,能主動發(fā)現(xiàn)學生的閃光點。不能一味只關(guān)注成績,德智體美勞和心理健康都應關(guān)注。

不可否認的是,關(guān)懷教育能夠包容有著差異的特殊兒童。在孩子們的成長歷程中,老師不僅僅可以傳授他們知識,還會給予他們生活上的幫助,但更重要的是傳達一份關(guān)懷。孩子們只有受到關(guān)懷的滋養(yǎng),才能做到無時無刻的關(guān)愛他人、關(guān)注社會。即諾丁斯所言 “只有重視個體性、具體性和學生真實感受的關(guān)懷性教育才是道德的教,才能成為有責任感、有關(guān)懷意識和關(guān)懷能力的關(guān)懷者,才能使其獲得人生的幸福”。

最后,學會做一個與學生平等相處的教師。張老師表示剛剛?cè)肼毜哪菐啄晁偸前炎约憾ㄎ粸?ldquo;高高在上”的教師,學生必須服從自己,但當她成為一名母親后,她學會更多地關(guān)注學生們的品質(zhì)培養(yǎng)和他們的身心健康,真正做到了尊重和理解學生的需要。關(guān)懷正是建立在平等的主體之間,對形成有效的師生對話起著關(guān)鍵性的作用。關(guān)懷不是“居高臨下”的憐憫和施舍。教師在面對特殊兒童時要能夠?qū)⑺麄兛闯?ldquo;有點特殊。而無差異”的兒童,這樣能夠促使自己對孩子們沒有憐憫的偏見以及漠視的偏見,可以“正常的”與他們進行交往和互動。另一方面教師要在關(guān)懷過程中傳遞包容和溫暖的情感,而不是生硬的、機械的“行為”或 “命令”,要讓特殊兒童感知到這份善意并及時地通過各種方式表示接納以及與之互動,從而建立起關(guān)懷關(guān)系。

簡而言之,身為教師應當給予孩子們不貼“特殊”標簽的關(guān)懷!

- 作者:丁玲 來源:湖北師范大學

- 發(fā)布時間:2022-08-23 瀏覽:

- 高舉隊旗跟黨走,乘風破浪研黨建

- 實踐感悟

- 08-23 關(guān)注:0

- 二十四年一片丹心育桃李

- 08-23 關(guān)注:0

- 湖北師范大學學子暑假實踐心得:學習鄉(xiāng)村教師風范,傳揚最美師德

- 鄉(xiāng)村教師堅守崗位,默默耕耘,甘坐“冷板凳”,是我們廣大師范生學習的榜樣。他們是最美鄉(xiāng)村教師!在湖師勤敏小隊實踐小隊組織的“尋訪

- 08-23 關(guān)注:0

- 做愛與教育的傳承者

- 很榮幸參加湖北師范大學勤敏訓練營的實踐活動——尋找最美鄉(xiāng)村教師,在活動中我采訪了楊老師,有感而發(fā),對于教育事業(yè)充滿熱情,志做愛

- 08-23 關(guān)注:0

- 湖北學子三下鄉(xiāng)感悟:尋訪最美教師,關(guān)懷教育常伴

- 好的教育,應該是給孩子們健全而優(yōu)秀的人格,贏得未來的幸福。

- 08-23 關(guān)注:0

- 環(huán)境無小事,事事關(guān)民生

- 08-23 關(guān)注:1

- 弘揚民族文化,感受傳統(tǒng)魅力

- 08-23 關(guān)注:36

- 總結(jié)趣味非遺之旅,馨星征程未完待續(xù) ——華南師范大學哲學與社會

- 08-22 關(guān)注:2

-

客服QQ:471708534 大學生新聞網(wǎng)©版權(quán)所有