大學生新聞網,大學生新聞發布平臺

調公眾之意向,和實踐之創新——河南科技大學“情牽盛夏,暖護童真”實踐團隊調查社會公眾對特殊兒童認知與幫扶意愿報告

(通訊員:王子豪)為確保社會實踐的科學性與覆蓋面,河南科技大學國際教育學院“情牽盛夏,暖護童真”實踐團隊采用“線下助教+線上調研”雙線并行的模式開展實踐。線下通過特色教學活動為特殊兒童提供關愛和助力,線上則面向社會公眾開展調研,深入了解大眾對特殊兒童群體的認知水平與幫扶意向,為完善社會支持體系提供數據支撐。為此,本團隊成員于2025年6月28日至29日通過線上問卷的形式,高效完成了本次實踐調研工作。

本次調研受訪者涵蓋學生、企業職員、教師等多元職業群體,旨在廣泛了解社會公眾對特殊兒童的認知與幫扶意愿,為完善支持體系提供參考。

通過對問卷數據的系統分析,研究結果呈現出以下特征:在認知維度,70.52%的受訪者對特殊兒童概念有基本了解,64.16%接觸過相關資訊,但普遍缺乏深入認知。86.71%的受訪者認為教育融合困難是特殊兒童面臨的首要挑戰,同時超七成受訪者指出當前社會對特殊兒童的關注多停留在表面,實質性幫扶行動較少。

在幫扶意愿方面,公眾表現出積極態度。96%的受訪者愿意學習與特殊兒童溝通的技巧,57.23%表示非常愿意捐贈物資或善款。在幫扶形式選擇中,79.19%傾向捐贈物資,77.46%選擇參與公益宣傳,這兩種低門檻、廣覆蓋的方式更易被接受。同時,公眾對創新幫扶模式充滿期待,希望借助沉浸式學習、數字社交平臺等技術手段提升幫扶效率,也期待組織特殊兒童共同參與手工制作、藝術培養等融合活動,增進相互理解。

綜合來看,調查揭示了幾個關鍵結論:一是多數人對特殊兒童有基礎認知,但社會實質性支持體系尚未完善,系統性社會教育需要加強;二是占比超90%的學生群體展現出強烈的幫扶意愿和創新思維,可成為特殊兒童社會支持的先鋒力量;三是明確了三大核心訴求,包括60%的受訪者將國內特殊教育政策與實踐案例列為首要信息需求問題,86.13%的受訪者認為長期康復治療的經濟負擔和79.77%認為社會歧視與偏見構成的特殊兒童家庭主要壓力源問題,以及84.97%的受訪者主張通過媒體紀錄片和學校普及課程來消除偏見的系統性社會倡導問題。

基于以上分析,建議從多方面推動特殊兒童支持工作。在體系構建上,加速特殊教育政策落地,開發科技化教學工具等數字資源;在青年參與方面,設計大學生專項幫扶活動,將特殊教育學校實踐納入志愿服務和社會實踐體系;在宣傳與幫扶模式上,采用“紀錄片+社交媒體+社區體驗”三維傳播方式,重點展現特殊兒童能力,開展融合活動、心理支持等創新項目。

本次調查清晰指明社會支持特殊兒童的關鍵方向。唯有突破教育融合的資源壁壘,將青年學生的力量創新融入幫扶實踐,推動社會公眾對特殊兒童群體的認知逐步轉向由“了解”轉向“賦能”,才能更好助力特殊兒童群體的發展。

此次調研不僅明確了助力特殊兒童成長的方向,也讓實踐團隊深刻認識到,作為新時代青年大學生,充分發揮專業特長參與特殊兒童幫扶工作的重要意義。這更加堅定了團隊成員在后續線下助教實踐中,持續為特殊兒童群體提供優質教育服務的決心與信心。

作者:郭如嬌、陳欣陽、李夢如、王子豪

來源:河南科技大學國際教育學院

圖為團隊成員陳欣陽正在編寫制作調查問卷 陳欣陽 供圖

本次調研受訪者涵蓋學生、企業職員、教師等多元職業群體,旨在廣泛了解社會公眾對特殊兒童的認知與幫扶意愿,為完善支持體系提供參考。

通過對問卷數據的系統分析,研究結果呈現出以下特征:在認知維度,70.52%的受訪者對特殊兒童概念有基本了解,64.16%接觸過相關資訊,但普遍缺乏深入認知。86.71%的受訪者認為教育融合困難是特殊兒童面臨的首要挑戰,同時超七成受訪者指出當前社會對特殊兒童的關注多停留在表面,實質性幫扶行動較少。

在幫扶意愿方面,公眾表現出積極態度。96%的受訪者愿意學習與特殊兒童溝通的技巧,57.23%表示非常愿意捐贈物資或善款。在幫扶形式選擇中,79.19%傾向捐贈物資,77.46%選擇參與公益宣傳,這兩種低門檻、廣覆蓋的方式更易被接受。同時,公眾對創新幫扶模式充滿期待,希望借助沉浸式學習、數字社交平臺等技術手段提升幫扶效率,也期待組織特殊兒童共同參與手工制作、藝術培養等融合活動,增進相互理解。

綜合來看,調查揭示了幾個關鍵結論:一是多數人對特殊兒童有基礎認知,但社會實質性支持體系尚未完善,系統性社會教育需要加強;二是占比超90%的學生群體展現出強烈的幫扶意愿和創新思維,可成為特殊兒童社會支持的先鋒力量;三是明確了三大核心訴求,包括60%的受訪者將國內特殊教育政策與實踐案例列為首要信息需求問題,86.13%的受訪者認為長期康復治療的經濟負擔和79.77%認為社會歧視與偏見構成的特殊兒童家庭主要壓力源問題,以及84.97%的受訪者主張通過媒體紀錄片和學校普及課程來消除偏見的系統性社會倡導問題。

基于以上分析,建議從多方面推動特殊兒童支持工作。在體系構建上,加速特殊教育政策落地,開發科技化教學工具等數字資源;在青年參與方面,設計大學生專項幫扶活動,將特殊教育學校實踐納入志愿服務和社會實踐體系;在宣傳與幫扶模式上,采用“紀錄片+社交媒體+社區體驗”三維傳播方式,重點展現特殊兒童能力,開展融合活動、心理支持等創新項目。

圖為團隊成員郭如嬌正在處理調查問卷信息 郭如嬌 供圖

本次調查清晰指明社會支持特殊兒童的關鍵方向。唯有突破教育融合的資源壁壘,將青年學生的力量創新融入幫扶實踐,推動社會公眾對特殊兒童群體的認知逐步轉向由“了解”轉向“賦能”,才能更好助力特殊兒童群體的發展。

此次調研不僅明確了助力特殊兒童成長的方向,也讓實踐團隊深刻認識到,作為新時代青年大學生,充分發揮專業特長參與特殊兒童幫扶工作的重要意義。這更加堅定了團隊成員在后續線下助教實踐中,持續為特殊兒童群體提供優質教育服務的決心與信心。

作者:郭如嬌、陳欣陽、李夢如、王子豪

來源:河南科技大學國際教育學院

- 作者:郭如嬌、陳欣陽、李夢如、王子豪 來源:河南科技大學國際教育學院

- 發布時間:2025-06-30 閱讀:

- 掃一掃 分享悅讀

- 調公眾之意向,和實踐之創新——河南科技大學“情牽盛夏,暖護童

- 為確保社會實踐的科學性與覆蓋面,河南科技大學國際教育學院“情牽盛夏,暖護童真”實踐團隊采用“線下助教+線上調研”雙線并行的模式

- 06-30 關注:39

- 鍛劍為魂,鑄劍為信

- 2025年6月26日,浙江工業職業技術學院機電·青年行實踐隊踏入“中國寶劍之鄉”龍泉,開啟了一場跨越時空的文化對話。

- 06-30 關注:4

- 《書香棋韻繪童心,安全守護伴成長——江西師大科技商學院“星火

- 在全面推進鄉村振興、加快建設教育強國的時代征程中,鄉村兒童的教育成長需求日益凸顯。為積極響應國家戰略號召,賦能鄉村未來,江西師

- 06-30 關注:0

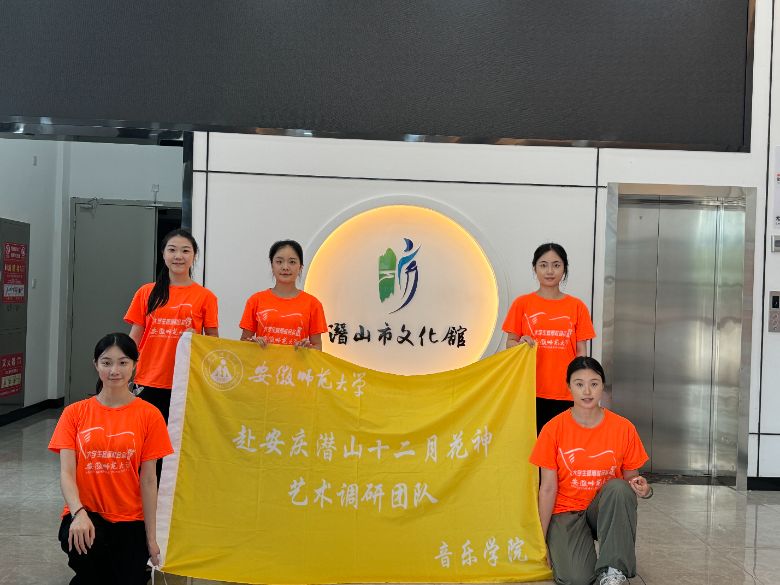

- 安徽師范大學音樂學院潛山行:十二月花神韻,潛山舞藝育芳華

- 十二月花神流傳在安徽省潛山市黃泥鎮一帶,它不僅是安徽省潛山市的省級非物質文化遺產,也是一個集詞、曲、舞三位一體的綜合藝術表演形

- 06-29 關注:1

- #2025暑期“三下鄉”# ——赴池州市宇愛康復中心志愿實踐團——

- 06-29 關注:1

- “青春賦能生態美,振新路上顯擔當”——合肥大學暑期三下鄉團隊

- 6月29日,合肥大學“冶父‘青’風起,梁崗‘振’當時”暑期“三下鄉”團隊赴廬江縣冶父山鎮,走訪景區與文旅項目點,與當地人員交流,

- 06-29 關注:2

- 緬懷先烈憶崢嶸,傳承精神踐初心

- 緬懷先烈憶崢嶸,傳承精神踐初心

——安徽醫科大學臨床醫學院藥學與生物醫學工程系“醫工智行“實踐團隊前往岳西大別山烈士陵園開展實 - 06-29 關注:0

- 青春筑夢三下鄉,反詐宣傳護銀齡——“青春反詐行,守護夕陽紅”

- 為提高中老年人的防詐騙意識,守護他們的財產安全,滁州學院志愿者們積極響應“三下鄉”社會實踐活動號召,于2025年暑期深入合肥市西鄭

- 06-29 關注:18