北林“紅箋憶史團(tuán)”:繪紅色長卷,傳精神薪火

- 來源:大學(xué)生新聞網(wǎng)

- 發(fā)布時(shí)間:2025-09-15 閱讀:

“當(dāng)指尖劃過小程序里的抗戰(zhàn)文物介紹,當(dāng)目光定格在剪輯視頻中的香山燈火,我們突然明白,紅色歷史從不是冰冷的過往,而是需要青年一代用創(chuàng)新方式傳遞的精神火種。”2025年7月至9月,北京林業(yè)大學(xué)信息學(xué)院(人工智能學(xué)院)“紅箋憶史團(tuán)”的12名學(xué)子,以“實(shí)地研學(xué)+數(shù)字傳播”為路徑,在紅色地標(biāo)中探尋初心,在技術(shù)創(chuàng)新中講好故事,讓紅色文化在新時(shí)代青年群體中煥發(fā)蓬勃生機(jī)。

實(shí)地研學(xué):觸摸紅色脈搏

7月11日、12日,團(tuán)隊(duì)先后走進(jìn)中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館與香山革命紀(jì)念館,開啟沉浸式紅色研學(xué)之旅。

在抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館,從“九一八事變”展廳的警報(bào)聲,到“百團(tuán)大戰(zhàn)”展區(qū)的作戰(zhàn)地圖,成員們?cè)?000余件文物前駐足。“看到那封戰(zhàn)士寫給母親的家書,紙頁泛黃卻字字鏗鏘,‘兒不孝,為國盡忠不能盡孝’的語句,讓我們瞬間讀懂了‘家國情懷’的重量。”

轉(zhuǎn)戰(zhàn)香山革命紀(jì)念館,“進(jìn)京趕考”的歷史場景在眼前鋪展:毛澤東同志起草《論人民民主專政》的書桌、籌備開國大典的文件手稿、中共中央進(jìn)駐香山的影像資料……“以前只在課本里學(xué)‘兩個(gè)務(wù)必’,直到站在雙清別墅的庭院里,才真切感受到革命先輩在勝利前夕的清醒與擔(dān)當(dāng)。”

多元傳播:激活紅色文化

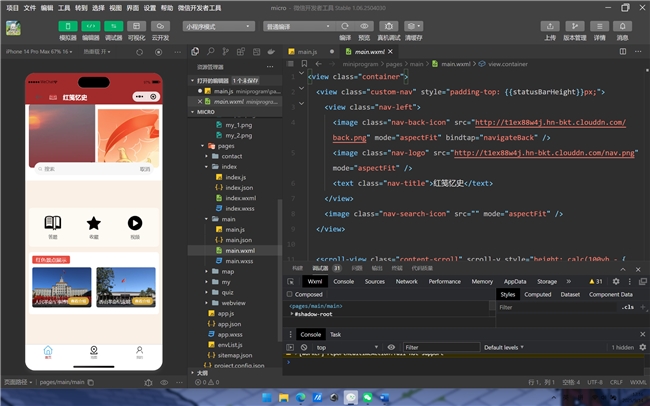

“指尖上的紅色課堂”:小程序上線

8月10日啟動(dòng)小程序開發(fā),9月7日上線。團(tuán)隊(duì)發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì),打造集“線上云覽館”“紅色足跡地圖”“黨史知識(shí)問答”于一體的紅色宣傳小程序。其中,“線上云覽館”精選兩大紀(jì)念館50件核心展品,搭配成員解說介紹;“紅色足跡地圖”標(biāo)注北京10處紅色地標(biāo)并附攻略;“知識(shí)問答”融入研學(xué)細(xì)節(jié),設(shè)置100道趣味題目。目前小程序訪問量超200人次,用戶反饋“在家也能‘逛’紀(jì)念館,還能學(xué)知識(shí)”。

“筆端下的歷史回響”:公眾號(hào)發(fā)聲

自7月起,團(tuán)隊(duì)在公眾號(hào)陸續(xù)發(fā)布《北林“紅箋憶史團(tuán)”出發(fā)!用代碼和鏡頭把紅色故事講給你聽》《探尋紅色印記,感悟香山革命精神》《紅箋憶史・烽火印記:抗日戰(zhàn)爭的時(shí)長與精神傳承》等原創(chuàng)推文,以青年視角解讀紅色歷史,累計(jì)閱讀量超1500次,多篇內(nèi)容引發(fā)讀者“云研學(xué)”共鳴。

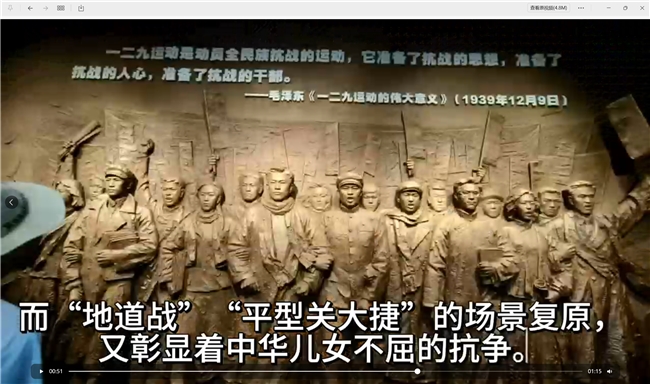

“鏡頭里的精神傳承”:視頻引發(fā)共鳴

團(tuán)隊(duì)整合研學(xué)素材,剪輯完成1部主題宣傳視頻《青春向黨・紅色足跡》。視頻以成員視角串聯(lián)兩大紀(jì)念館實(shí)踐歷程,穿插歷史畫面,在抖音、視頻號(hào)等平臺(tái)發(fā)布后,累計(jì)播放量超1000次,成為不少師生了解紅色實(shí)踐的窗口。

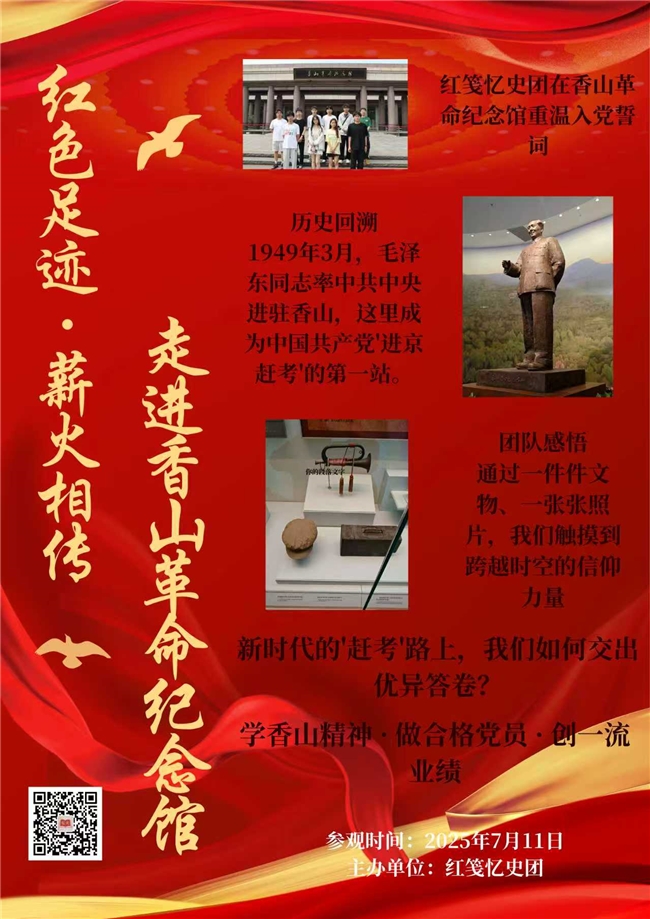

“視覺中的精神符號(hào)”:海報(bào)傳遞力量

圍繞“偉大抗戰(zhàn)精神”“香山趕考精神”,團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)8套電子海報(bào)。《山河不屈》系列以抗戰(zhàn)武器、旗幟為元素,展現(xiàn)民族氣節(jié);《趕考之路》系列以香山場景為背景,傳遞青年擔(dān)當(dāng)。海報(bào)在校園、社區(qū)及線上渠道擴(kuò)散,成為紅色文化傳播的“視覺名片”。

成長回響:淬煉青春底色

“這次實(shí)踐,我們既是紅色文化的‘傳播者’,更是‘學(xué)習(xí)者’。”團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人表示,從紀(jì)念館研學(xué)的思想觸動(dòng),到小程序開發(fā)的技術(shù)攻堅(jiān),再到推文創(chuàng)作的文字打磨,成員們實(shí)現(xiàn)了“思想+能力+情懷”的三重成長。

思想上,紅色信仰更加堅(jiān)定。大家說,“以前覺得‘愛國’很抽象,現(xiàn)在明白,傳承紅色故事、做好專業(yè)學(xué)習(xí),就是我們這代人的愛國方式。”

能力上,專業(yè)與綜合素養(yǎng)雙提升。技術(shù)崗成員從“代碼新手”成長為小程序功能模塊設(shè)計(jì)者;設(shè)計(jì)崗成員將藝術(shù)審美與紅色主題融合,完成海報(bào)創(chuàng)作;成員為訪談紀(jì)念館工作人員突破膽怯,溝通能力顯著進(jìn)步。

社會(huì)影響上,實(shí)踐成果收獲認(rèn)可。社區(qū)居民通過小程序“云逛”紀(jì)念館后,主動(dòng)建議“增加老北京紅色故事板塊”;學(xué)校輔導(dǎo)員評(píng)價(jià)“團(tuán)隊(duì)用青年語言講紅色故事,為實(shí)踐育人提供了新范式”。截至9月,團(tuán)隊(duì)系列作品總覆蓋超3000人次,真正讓紅色文化“走出紀(jì)念館,走進(jìn)大眾心”。

薪火續(xù)航:傳承紅色基因

“實(shí)踐結(jié)束不是終點(diǎn),而是紅色傳播的新起點(diǎn)。”團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人介紹,團(tuán)隊(duì)已規(guī)劃后續(xù)行動(dòng):持續(xù)更新小程序,新增“紅色故事音頻”“線上打卡”功能;將海報(bào)制作成紙質(zhì)版捐贈(zèng)中小學(xué),助力校園紅色教育;整理素材編寫《青春視角下的紅色記憶》手冊(cè),分享給更多實(shí)踐團(tuán)隊(duì)。

指導(dǎo)教師點(diǎn)評(píng):“‘紅箋憶史團(tuán)’把專業(yè)技能與紅色教育深度融合,既創(chuàng)新了文化傳播形式,又讓學(xué)生在實(shí)踐中成長。希望他們繼續(xù)以青春之力,為紅色基因傳承注入更多時(shí)代活力。”

從紀(jì)念館的歷史現(xiàn)場,到小程序的數(shù)字空間;從公眾號(hào)的文字?jǐn)⑹拢揭曨l里的影像記憶,“紅箋憶史團(tuán)”以青春為舟、以創(chuàng)新為帆,在紅色文化傳播的航道上留下了屬于北林青年的鮮明印記。未來,他們將繼續(xù)以“紅箋”為筆,書寫更多紅色傳承的青春答卷。(來源:北京林業(yè)大學(xué) 紅箋憶史團(tuán))

- 掃一掃 分享悅讀 ➤

- 掃碼可以分享到微信 qq朋友圈

- 藥學(xué)學(xué)子毛子俊:科研創(chuàng)新與社會(huì)服務(wù)并重,展現(xiàn)新時(shí)代青年風(fēng)采

- 青系油緣 筑夢(mèng)鄉(xiāng)振 | 中國石油大學(xué)(北京)學(xué)子赤峰調(diào)研行增認(rèn)知促振興

- 開學(xué)禮遇天花板!新日超香福利,承包你的校園每一程

- 多軌護(hù)童心:套圈圈里的情緒密碼小問答間的家國情

- 山東大學(xué)助翔支教團(tuán)棗莊支隊(duì)于棗莊西崗鎮(zhèn)開展公益實(shí)踐活動(dòng)

- 思政課對(duì)大學(xué)生的重要意義

- 走進(jìn)蓮都區(qū)黨史館,感悟百年崢嶸歲月,傳承愛國情懷

- “為醫(yī)之道,至精至微”薪火實(shí)踐團(tuán)尋訪江蘇省名中醫(yī)——吳門醫(yī)派士材學(xué)派第十一代傳承人金慶江

- “道地藥材很地道,藥材好,藥才好”薪火實(shí)踐團(tuán)一方水土一方醫(yī)小隊(duì)探尋體驗(yàn)云寧青川等地的道地藥材文化

- 音韻繞梁啟智思,有聲空間創(chuàng)新想 ——“聲聲相伴,自習(xí)新享”秋季自主實(shí)踐活動(dòng)

-

回頂部大學(xué)生新聞網(wǎng)©版權(quán)所有