大學(xué)生新聞網(wǎng),大學(xué)生新聞發(fā)布平臺

從田間到云端:解碼中國鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興的"數(shù)字基因"

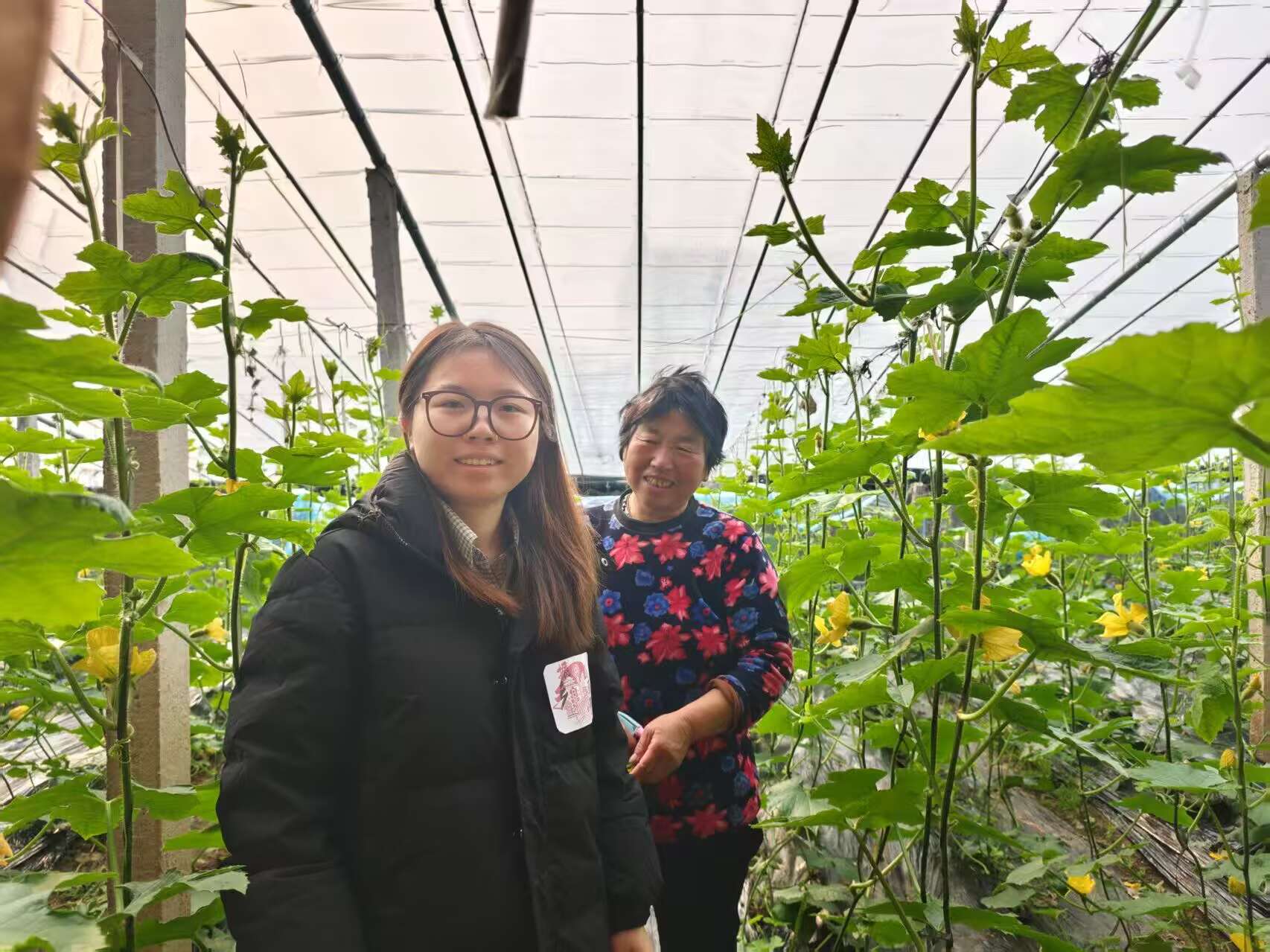

在數(shù)字經(jīng)濟(jì)與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)深度融合的浪潮下,中國鄉(xiāng)村正書寫著產(chǎn)業(yè)振興的新范式。記者跟隨"振鄉(xiāng)逐夢"實(shí)踐隊(duì)探訪黑龍江、山西、山東四省鄉(xiāng)村,發(fā)現(xiàn)數(shù)字化技術(shù)、全產(chǎn)業(yè)鏈思維與在地文化賦能正成為破解傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)困局的"金鑰匙"。

科技賦能:黑土地?zé)òl(fā)新生機(jī)。

在黑龍江省孫吳縣興建村,5G基站與物聯(lián)網(wǎng)傳感器構(gòu)成現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的"神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)"。通過土壤墑情實(shí)時(shí)監(jiān)測系統(tǒng),村民張大姐輕點(diǎn)手機(jī)便能獲取精準(zhǔn)灌溉方案;植保無人機(jī)搭載多光譜成像儀,實(shí)現(xiàn)病蟲害智能識別與精準(zhǔn)施藥。"過去憑經(jīng)驗(yàn)種地,現(xiàn)在靠數(shù)據(jù)說話。"村民們感慨道。數(shù)據(jù)顯示,智慧農(nóng)業(yè)示范園使良種繁育成本降低15%,畝均增產(chǎn)達(dá)10%。

三產(chǎn)融合:小作物撬動大經(jīng)濟(jì)。

山西省大同縣陀坊村用一朵黃花菜演繹現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)傳奇。通過建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化種植基地、研發(fā)凍干工藝、打造"忘憂農(nóng)場"文旅IP,2022年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值9.8億元,帶動2.3萬農(nóng)戶戶均增收1.8萬元。"我們構(gòu)建了'種植-加工-文旅'的全產(chǎn)業(yè)鏈體系。"村委負(fù)責(zé)人展示著黃花醬生產(chǎn)線,"現(xiàn)在連花蕊都能做成高端護(hù)膚品。"

數(shù)字突圍:破解農(nóng)產(chǎn)品上行難題。

針對農(nóng)產(chǎn)品銷售痛點(diǎn),山東沾化大新村創(chuàng)新"云倉+直播"模式。返鄉(xiāng)青年通過5G直播將冬棗直送消費(fèi)者手中,合作社開發(fā)的棗酒、棗糕等深加工產(chǎn)品使附加值提升3倍。"過去擔(dān)心爛在地里,現(xiàn)在天天都有訂單。"村民姜伯伯展示著手機(jī)端的物流數(shù)據(jù)。該村正籌建冷鏈倉儲中心,計(jì)劃申請"地理標(biāo)志產(chǎn)品"認(rèn)證。

振興密碼:三要素重構(gòu)產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

實(shí)踐調(diào)查顯示,鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興呈現(xiàn)三大共性特征:一是"精準(zhǔn)定位"——黑龍江群力村聚焦玉米深加工,打造區(qū)域特色品牌;二是"數(shù)字驅(qū)動"——物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)重塑農(nóng)業(yè)生產(chǎn)鏈條;三是"利益聯(lián)結(jié)"——通過合作社、電商平臺構(gòu)建新型產(chǎn)銷關(guān)系,確保農(nóng)民持續(xù)增收。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部專家指出,這些案例印證了鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興的"數(shù)字基因":當(dāng)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)嫁接數(shù)字技術(shù)、深耕文化內(nèi)涵、構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài),就能釋放出巨大的經(jīng)濟(jì)活力。正如實(shí)踐隊(duì)成員所言:"我們不僅是記錄者,更是用專業(yè)知識為鄉(xiāng)村振興裝上'數(shù)字引擎'的工程師。"

在這片希望的田野上,古老農(nóng)耕文明與現(xiàn)代數(shù)字技術(shù)正在碰撞出璀璨火花。隨著5G基站向縣域下沉、數(shù)字技術(shù)向田間延伸,中國鄉(xiāng)村的產(chǎn)業(yè)振興之路,正邁向更高質(zhì)量的發(fā)展新階段。

科技賦能:黑土地?zé)òl(fā)新生機(jī)。

在黑龍江省孫吳縣興建村,5G基站與物聯(lián)網(wǎng)傳感器構(gòu)成現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的"神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)"。通過土壤墑情實(shí)時(shí)監(jiān)測系統(tǒng),村民張大姐輕點(diǎn)手機(jī)便能獲取精準(zhǔn)灌溉方案;植保無人機(jī)搭載多光譜成像儀,實(shí)現(xiàn)病蟲害智能識別與精準(zhǔn)施藥。"過去憑經(jīng)驗(yàn)種地,現(xiàn)在靠數(shù)據(jù)說話。"村民們感慨道。數(shù)據(jù)顯示,智慧農(nóng)業(yè)示范園使良種繁育成本降低15%,畝均增產(chǎn)達(dá)10%。

三產(chǎn)融合:小作物撬動大經(jīng)濟(jì)。

山西省大同縣陀坊村用一朵黃花菜演繹現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)傳奇。通過建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化種植基地、研發(fā)凍干工藝、打造"忘憂農(nóng)場"文旅IP,2022年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值9.8億元,帶動2.3萬農(nóng)戶戶均增收1.8萬元。"我們構(gòu)建了'種植-加工-文旅'的全產(chǎn)業(yè)鏈體系。"村委負(fù)責(zé)人展示著黃花醬生產(chǎn)線,"現(xiàn)在連花蕊都能做成高端護(hù)膚品。"

數(shù)字突圍:破解農(nóng)產(chǎn)品上行難題。

針對農(nóng)產(chǎn)品銷售痛點(diǎn),山東沾化大新村創(chuàng)新"云倉+直播"模式。返鄉(xiāng)青年通過5G直播將冬棗直送消費(fèi)者手中,合作社開發(fā)的棗酒、棗糕等深加工產(chǎn)品使附加值提升3倍。"過去擔(dān)心爛在地里,現(xiàn)在天天都有訂單。"村民姜伯伯展示著手機(jī)端的物流數(shù)據(jù)。該村正籌建冷鏈倉儲中心,計(jì)劃申請"地理標(biāo)志產(chǎn)品"認(rèn)證。

振興密碼:三要素重構(gòu)產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

實(shí)踐調(diào)查顯示,鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興呈現(xiàn)三大共性特征:一是"精準(zhǔn)定位"——黑龍江群力村聚焦玉米深加工,打造區(qū)域特色品牌;二是"數(shù)字驅(qū)動"——物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)重塑農(nóng)業(yè)生產(chǎn)鏈條;三是"利益聯(lián)結(jié)"——通過合作社、電商平臺構(gòu)建新型產(chǎn)銷關(guān)系,確保農(nóng)民持續(xù)增收。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部專家指出,這些案例印證了鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興的"數(shù)字基因":當(dāng)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)嫁接數(shù)字技術(shù)、深耕文化內(nèi)涵、構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài),就能釋放出巨大的經(jīng)濟(jì)活力。正如實(shí)踐隊(duì)成員所言:"我們不僅是記錄者,更是用專業(yè)知識為鄉(xiāng)村振興裝上'數(shù)字引擎'的工程師。"

在這片希望的田野上,古老農(nóng)耕文明與現(xiàn)代數(shù)字技術(shù)正在碰撞出璀璨火花。隨著5G基站向縣域下沉、數(shù)字技術(shù)向田間延伸,中國鄉(xiāng)村的產(chǎn)業(yè)振興之路,正邁向更高質(zhì)量的發(fā)展新階段。

- 作者:“何以中國·振鄉(xiāng)逐夢”實(shí)踐隊(duì) 來源:大學(xué)生新聞網(wǎng)

- 發(fā)布時(shí)間:2025-02-27 閱讀:

- 掃一掃 分享悅讀

- 理論鑄魂·實(shí)踐賦能:中國式現(xiàn)代化引領(lǐng)鄉(xiāng)村振興新實(shí)踐

- 02-27 關(guān)注:0

- 沃野新章:岳弄村的鄉(xiāng)村振興三重奏

- 02-27 關(guān)注:0

- 產(chǎn)城共融繪新景:青島河套街道鄉(xiāng)村振興的雙向突圍

- 02-27 關(guān)注:0

- 科技賦能黑土地:北大荒的智慧農(nóng)業(yè)革新之路

- 02-27 關(guān)注:0

- 牡丹之鄉(xiāng)的青春答卷:菏澤鄉(xiāng)村振興中的"花"樣突圍

- 02-27 關(guān)注:0

- 鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)突圍觀察:四個(gè)村莊的振興密碼

- 02-27 關(guān)注:0

- 玉林太陽村:以冬瓜產(chǎn)業(yè)為基 探索鄉(xiāng)村振興多元路徑

- 02-27 關(guān)注:0

- 從田間到云端:解碼中國鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興的"數(shù)字基因"

- 02-27 關(guān)注:0

-

客服QQ:471708534 大學(xué)生新聞網(wǎng)©版權(quán)所有