大學生新聞網,大學生新聞發布平臺

尋跡大田鄉:集美大學“同心筑夢”社會實踐隊解碼非遺與紅色基因的文化密碼

一、蚯蚓燈影里的千年匠心:非遺傳承所的“文化脈搏”

實踐隊首站抵達大田蚯蚓燈傳承所。在講解員的娓娓道來中,這一國家級非物質文化遺產的神秘面紗被緩緩揭開。蚯蚓燈以竹篾為骨、彩綢為衣,造型靈動逼真,舞動時如靈蛇游走,寄托著先民對豐收的祈愿。代表性傳承人黃茂生以數十年如一日的堅守,將這項技藝從瀕臨失傳的邊緣拉回大眾視野,讓古老的民間藝術煥發新生。館內陳列的精美燈組與制作工具,無聲訴說著匠人們世代相傳的智慧結晶,也讓隊員們深刻感受到非遺文化的獨特魅力與傳承價值。

二、石階溪語中的鄉野逸趣:鄉邊小道的“自然饋贈”

離開傳承所,隊員們漫步于鄉邊小道,邂逅了一幅靈動的山水畫卷。右側溪水潺潺,魚鱗狀石階錯落有致,將水流切割成跳躍的音符。隊員們脫下鞋襪,赤腳踩在清涼的石階上,任由溪水輕撫腳踝,與自然親密互動。戲水的歡聲笑語與溪水的叮咚聲交織,構成一曲歡快的田園樂章。這一刻,隊員們不僅觸摸到了大自然的溫柔肌理,更體會到鄉村生活返璞歸真的詩意與美好。

三、舊物承載的時光記憶:鄉愁紀念館的“情感共鳴”

步入鄉愁紀念館,實踐隊員們仿佛推開了一扇通往往昔的門。老式木桌上擺著豁口的粗瓷碗,墻角銹跡斑斑的煤油燈蒙著歲月的灰塵,墻面上還掛著磨得發亮的農具。這些看似尋常的老物件,曾是當地百姓生活的必需:斑駁的陶罐盛過百家飯香,吱呀作響的織布機織就全家冬衣,褪色的蓑衣在風雨中守護農人的辛勞。講解員指著一臺布滿裂痕的座鐘說:“這是當年鎮上第一戶人家的寶貝,整點報時的聲音能傳半條街。”

四、星火燎原的紅色印記:蘇維埃紀念館的“精神洗禮”

在蘇維埃紀念館,隊員們開啟了一場跨越時空的精神對話。通過珍貴的歷史文物、泛黃的老照片和生動的場景復原,講解員帶領大家重溫那段波瀾壯闊的革命歲月。從紅軍戰士使用過的簡陋武器,到布滿彈孔的旗幟,每一件展品都訴說著革命先輩們為理想信念浴血奮戰的英勇事跡。“當年的戰士們就是在這樣艱苦的條件下堅持斗爭……”隨著講解深入,隊員們仿佛看到先輩們在槍林彈雨中沖鋒陷陣的身影,深刻體會到革命勝利的來之不易,心中傳承紅色基因、賡續精神血脈的信念愈發堅定。

五、古宅深巷中的文脈賡續:進士故居的“文化回響”

沿著蜿蜒鄉道,實踐隊走進一座靜謐小村莊。這里曾是紅色根據地,留存著眾多革命遺跡。而村中一座雕梁畫棟的古宅尤為引人注目——這里曾是一位進士的居所。踏入古宅,青磚黛瓦間彌漫著濃郁的文化氣息,精美的木雕、磚雕和石雕工藝令人嘆為觀止。講解員介紹,這座古宅不僅是建筑藝術的瑰寶,更承載著當地崇文重教的傳統。從紅色革命圣地到古代文化宅邸,這片土地上的文化脈絡縱橫交織,讓隊員們在歷史的碰撞與交融中,領略到中華文化的多元與深邃。

此次大田鄉之行,集美大學“同心筑夢”社會實踐隊在非遺技藝中觸摸文化根脈,在紅色遺跡中汲取奮進力量,在古村老宅中感悟文明傳承。隊員們紛紛表示,將以此次實踐為契機,化身文化傳播使者,讓大田鄉的非遺瑰寶與紅色精神在新時代綻放更耀眼的光芒,以青春之力續寫文化傳承發展的新篇章。

(通訊員 栗庶杰 劉偉琦)

實踐隊首站抵達大田蚯蚓燈傳承所。在講解員的娓娓道來中,這一國家級非物質文化遺產的神秘面紗被緩緩揭開。蚯蚓燈以竹篾為骨、彩綢為衣,造型靈動逼真,舞動時如靈蛇游走,寄托著先民對豐收的祈愿。代表性傳承人黃茂生以數十年如一日的堅守,將這項技藝從瀕臨失傳的邊緣拉回大眾視野,讓古老的民間藝術煥發新生。館內陳列的精美燈組與制作工具,無聲訴說著匠人們世代相傳的智慧結晶,也讓隊員們深刻感受到非遺文化的獨特魅力與傳承價值。

二、石階溪語中的鄉野逸趣:鄉邊小道的“自然饋贈”

離開傳承所,隊員們漫步于鄉邊小道,邂逅了一幅靈動的山水畫卷。右側溪水潺潺,魚鱗狀石階錯落有致,將水流切割成跳躍的音符。隊員們脫下鞋襪,赤腳踩在清涼的石階上,任由溪水輕撫腳踝,與自然親密互動。戲水的歡聲笑語與溪水的叮咚聲交織,構成一曲歡快的田園樂章。這一刻,隊員們不僅觸摸到了大自然的溫柔肌理,更體會到鄉村生活返璞歸真的詩意與美好。

三、舊物承載的時光記憶:鄉愁紀念館的“情感共鳴”

步入鄉愁紀念館,實踐隊員們仿佛推開了一扇通往往昔的門。老式木桌上擺著豁口的粗瓷碗,墻角銹跡斑斑的煤油燈蒙著歲月的灰塵,墻面上還掛著磨得發亮的農具。這些看似尋常的老物件,曾是當地百姓生活的必需:斑駁的陶罐盛過百家飯香,吱呀作響的織布機織就全家冬衣,褪色的蓑衣在風雨中守護農人的辛勞。講解員指著一臺布滿裂痕的座鐘說:“這是當年鎮上第一戶人家的寶貝,整點報時的聲音能傳半條街。”

四、星火燎原的紅色印記:蘇維埃紀念館的“精神洗禮”

在蘇維埃紀念館,隊員們開啟了一場跨越時空的精神對話。通過珍貴的歷史文物、泛黃的老照片和生動的場景復原,講解員帶領大家重溫那段波瀾壯闊的革命歲月。從紅軍戰士使用過的簡陋武器,到布滿彈孔的旗幟,每一件展品都訴說著革命先輩們為理想信念浴血奮戰的英勇事跡。“當年的戰士們就是在這樣艱苦的條件下堅持斗爭……”隨著講解深入,隊員們仿佛看到先輩們在槍林彈雨中沖鋒陷陣的身影,深刻體會到革命勝利的來之不易,心中傳承紅色基因、賡續精神血脈的信念愈發堅定。

五、古宅深巷中的文脈賡續:進士故居的“文化回響”

沿著蜿蜒鄉道,實踐隊走進一座靜謐小村莊。這里曾是紅色根據地,留存著眾多革命遺跡。而村中一座雕梁畫棟的古宅尤為引人注目——這里曾是一位進士的居所。踏入古宅,青磚黛瓦間彌漫著濃郁的文化氣息,精美的木雕、磚雕和石雕工藝令人嘆為觀止。講解員介紹,這座古宅不僅是建筑藝術的瑰寶,更承載著當地崇文重教的傳統。從紅色革命圣地到古代文化宅邸,這片土地上的文化脈絡縱橫交織,讓隊員們在歷史的碰撞與交融中,領略到中華文化的多元與深邃。

此次大田鄉之行,集美大學“同心筑夢”社會實踐隊在非遺技藝中觸摸文化根脈,在紅色遺跡中汲取奮進力量,在古村老宅中感悟文明傳承。隊員們紛紛表示,將以此次實踐為契機,化身文化傳播使者,讓大田鄉的非遺瑰寶與紅色精神在新時代綻放更耀眼的光芒,以青春之力續寫文化傳承發展的新篇章。

(通訊員 栗庶杰 劉偉琦)

- 作者:大學生新聞網 來源:大學生新聞網

- 發布時間:2025-07-02 閱讀:

- 掃一掃 分享悅讀

- “釣”起生態密碼:寧波大學生跨界智囊團解碼垂釣餌料水污染之謎

- 6月29日,一支由寧波職業技術學院化工學院分析檢驗、環境檢測、應用化工等專業10余名學生組成的“甬水清源·餌護三江”社會實踐團隊,

- 07-03 關注:0

- 尋跡大田鄉:集美大學“同心筑夢”社會實踐隊解碼非遺與紅色基因

- (2025年7月2日),集美大學“同心筑夢”社會實踐隊踏入大田鄉紅軍小鎮,穿梭于非遺傳承地、紅色記憶館與古村遺跡間,開啟一場沉浸式文

- 07-02 關注:4

- 借笛聲叩響豫劇門,以青春探尋傳統魂

- 07-02 關注:8

- 聽皮影故事玩扭棒創意小課堂

- 07-02 關注:4

- 尋跡祥符 豫韻流芳:探源戲劇瑰寶 傳承文化薪火

- 07-02 關注:36

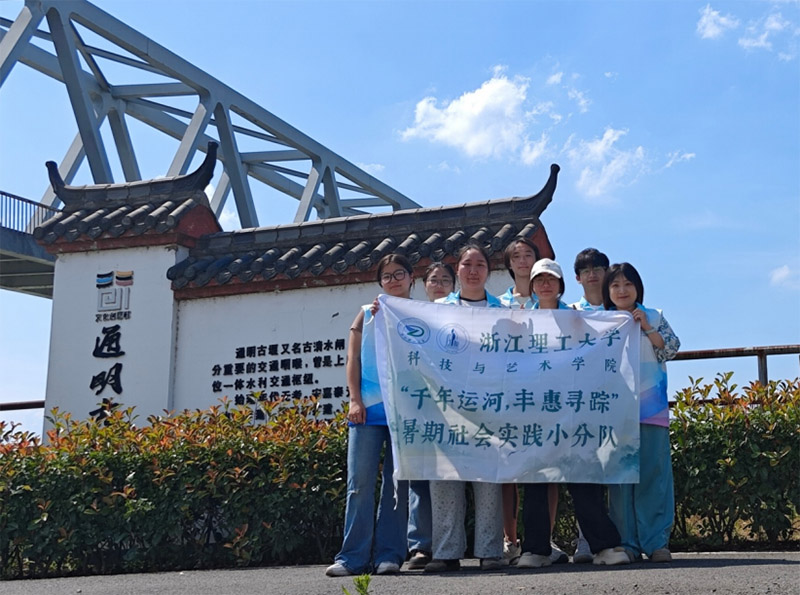

- “千年運河,豐惠尋蹤”暑期社會實踐團隊下鄉調研進行時——浙理

- 6月25日起,一場聚焦浙東運河(豐惠段)濱水空間的暑期社會實踐調研在此展開。

- 07-02 關注:12

- 啟航,追尋西部之光——河南師范大學學子前往西安、蘭州開展社會

- 7月2日始,河南師范大學物理學院“西部之光”科技創新實踐調研團在張德凱、張浩興老師的帶領下,將奔赴西安、蘭州開展為期八天的暑期社

- 07-02 關注:95

- 探尋地質奇觀,感悟自然魅力——“同心筑夢”社會實踐隊走進泰寧

- (2025年7月2日)“同心筑夢”社會實踐隊踏上探索之旅,走進福建泰寧寨下大峽谷,開啟了一場自然與人文交融的實踐研學活動。

- 07-02 關注:4