大學生新聞網,大學生新聞發布平臺

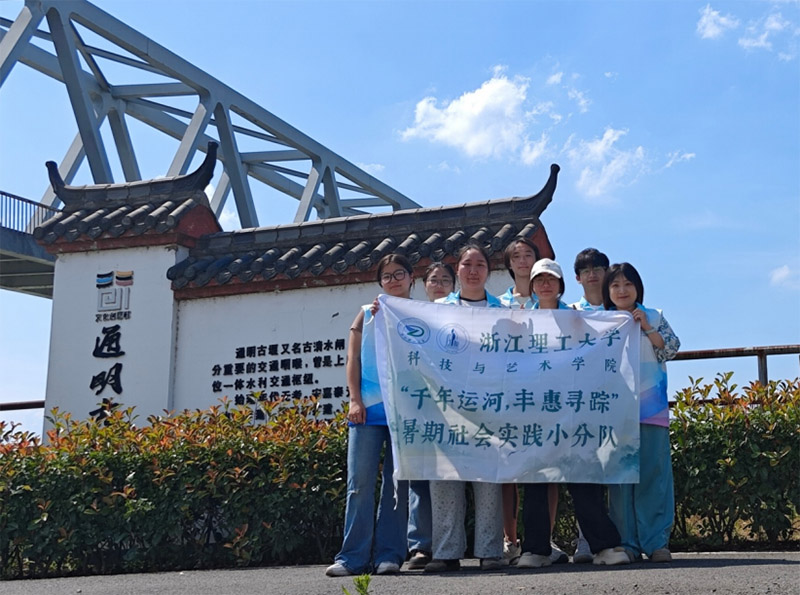

“千年運河,豐惠尋蹤”暑期社會實踐團隊下鄉調研進行時——浙理科藝學子探訪浙東運河,傾聽濱水“民聲”

濱水空間是江南鄉村的靈魂,是解碼古村依水而興,向綠而美的振興密碼。

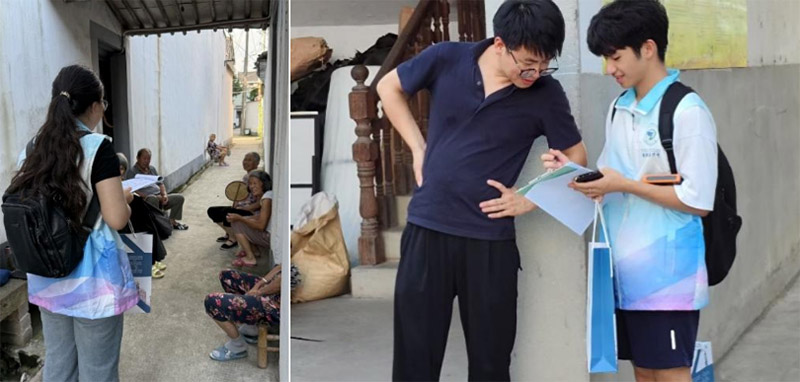

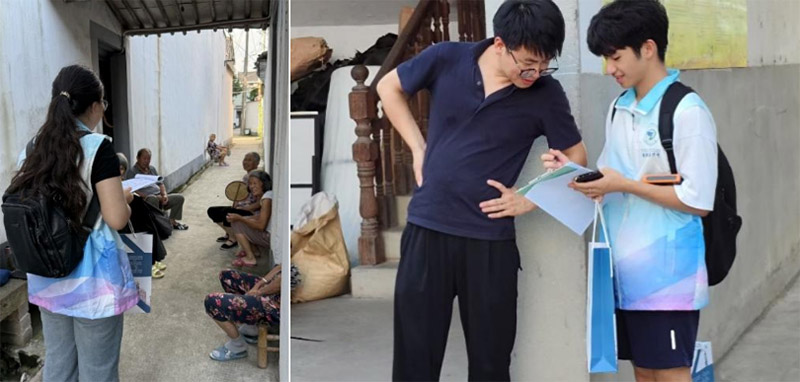

豐惠鎮通明村位于浙江省紹興市上虞區中部偏東的位置,作為浙東運河畔的千年古村,通明村的水網肌理承載著厚重的歷史與鮮活的市井生活。6月25日起,一場聚焦浙東運河(豐惠段)濱水空間的暑期社會實踐調研在此展開,浙江理工大學科技與藝術學院“千年運河,豐惠尋蹤”大學生調研團隊深入社區,向沿河而居的村民發放并指導填寫精心設計的問卷,系統收集居民對運河水質、濱水景觀、公共設施、文化活動等方面的真實看法與建議。此行目標,是為這座“水村”濱水空間的優化發展,采集來自生活最前沿的“民聲”數據。 碼頭沉寂后,誰在傾聽運河的漣漪?

碼頭沉寂后,誰在傾聽運河的漣漪?

浙東運河曾深刻塑造了豐惠鎮通明村“因河而興”的城鎮格局與市井生活。然而,隨著現代陸路交通的迅猛發展,運河的核心運輸功能已逐漸讓渡于生態景觀與文化承載。這一角色的轉變,雖為濱水空間注入了新的活力,卻也悄然改變了人與水岸之間傳統的互動模式。 水岸疏離后,誰在觸摸運河的脈搏?

水岸疏離后,誰在觸摸運河的脈搏?

問卷調研顯示,盡管運河景觀帶有所美化,但居民普遍反映,快速干道的物理切割、部分濱水步道的斷點、親水設施的不足以及水質衛生問題,無形中削弱了運河空間的整體性。這些因素導致這條千年水道與其滋養的社區之間,仿佛隔著一層“看不見的帷幕”。 記憶消隱后,誰在打撈運河的鄉愁?

記憶消隱后,誰在打撈運河的鄉愁?

濱水空間割裂背后更深層的隱憂,是水岸功能的歷史斷層與社區記憶的消隱。浙東運河畔,曾以碼頭、貨棧、臨水集市為核心形成的傳統生產-生活復合型水岸,隨著航運衰落,逐漸被以步道、公園、觀景臺為主的現代休閑型岸線所取代。如今村民主要利用濱水空間進行休閑活動(如釣魚)。這種功能的代際更替雖順應城鎮發展需求,卻也切斷了年輕一代與運河作為“生計動脈”的情感聯結。

問卷顯示,部分老年居民對承載著交易、洗衣、社交記憶的“老碼頭”的消失充滿懷念。這些記憶性場所或被新建景觀覆蓋,或因缺乏標識而湮沒,導致依托水岸形成的集體記憶與社區認同出現斷層。 青年力量賦能:大學生實踐團隊聚焦濱水空間優化

青年力量賦能:大學生實踐團隊聚焦濱水空間優化

在對豐惠鎮通明村濱水空間完成初步實地探訪后,大學生實踐團隊正緊鑼密鼓地整合詳實的問卷心聲與一手踏勘資料,匯聚青春智慧。他們扎根通明,深入調研,矢志為濱水空間現存的問題,探尋切實可行的優化路徑。

豐惠鎮通明村位于浙江省紹興市上虞區中部偏東的位置,作為浙東運河畔的千年古村,通明村的水網肌理承載著厚重的歷史與鮮活的市井生活。6月25日起,一場聚焦浙東運河(豐惠段)濱水空間的暑期社會實踐調研在此展開,浙江理工大學科技與藝術學院“千年運河,豐惠尋蹤”大學生調研團隊深入社區,向沿河而居的村民發放并指導填寫精心設計的問卷,系統收集居民對運河水質、濱水景觀、公共設施、文化活動等方面的真實看法與建議。此行目標,是為這座“水村”濱水空間的優化發展,采集來自生活最前沿的“民聲”數據。

浙東運河曾深刻塑造了豐惠鎮通明村“因河而興”的城鎮格局與市井生活。然而,隨著現代陸路交通的迅猛發展,運河的核心運輸功能已逐漸讓渡于生態景觀與文化承載。這一角色的轉變,雖為濱水空間注入了新的活力,卻也悄然改變了人與水岸之間傳統的互動模式。

問卷調研顯示,盡管運河景觀帶有所美化,但居民普遍反映,快速干道的物理切割、部分濱水步道的斷點、親水設施的不足以及水質衛生問題,無形中削弱了運河空間的整體性。這些因素導致這條千年水道與其滋養的社區之間,仿佛隔著一層“看不見的帷幕”。

濱水空間割裂背后更深層的隱憂,是水岸功能的歷史斷層與社區記憶的消隱。浙東運河畔,曾以碼頭、貨棧、臨水集市為核心形成的傳統生產-生活復合型水岸,隨著航運衰落,逐漸被以步道、公園、觀景臺為主的現代休閑型岸線所取代。如今村民主要利用濱水空間進行休閑活動(如釣魚)。這種功能的代際更替雖順應城鎮發展需求,卻也切斷了年輕一代與運河作為“生計動脈”的情感聯結。

問卷顯示,部分老年居民對承載著交易、洗衣、社交記憶的“老碼頭”的消失充滿懷念。這些記憶性場所或被新建景觀覆蓋,或因缺乏標識而湮沒,導致依托水岸形成的集體記憶與社區認同出現斷層。

在對豐惠鎮通明村濱水空間完成初步實地探訪后,大學生實踐團隊正緊鑼密鼓地整合詳實的問卷心聲與一手踏勘資料,匯聚青春智慧。他們扎根通明,深入調研,矢志為濱水空間現存的問題,探尋切實可行的優化路徑。

- 作者:“千年運河,豐惠尋蹤”大學生調研團隊 來源:浙江理工大學科技與藝術學院

- 發布時間:2025-07-02 閱讀:

- 掃一掃 分享悅讀

- 尋跡大田鄉:集美大學“同心筑夢”社會實踐隊解碼非遺與紅色基因

- (2025年7月2日),集美大學“同心筑夢”社會實踐隊踏入大田鄉紅軍小鎮,穿梭于非遺傳承地、紅色記憶館與古村遺跡間,開啟一場沉浸式文

- 07-02 關注:0

- 借笛聲叩響豫劇門,以青春探尋傳統魂

- 07-02 關注:7

- 聽皮影故事玩扭棒創意小課堂

- 07-02 關注:4

- 尋跡祥符 豫韻流芳:探源戲劇瑰寶 傳承文化薪火

- 07-02 關注:35

- “千年運河,豐惠尋蹤”暑期社會實踐團隊下鄉調研進行時——浙理

- 6月25日起,一場聚焦浙東運河(豐惠段)濱水空間的暑期社會實踐調研在此展開。

- 07-02 關注:8

- 啟航,追尋西部之光——河南師范大學學子前往西安、蘭州開展社會

- 7月2日始,河南師范大學物理學院“西部之光”科技創新實踐調研團在張德凱、張浩興老師的帶領下,將奔赴西安、蘭州開展為期八天的暑期社

- 07-02 關注:95

- 探尋地質奇觀,感悟自然魅力——“同心筑夢”社會實踐隊走進泰寧

- (2025年7月2日)“同心筑夢”社會實踐隊踏上探索之旅,走進福建泰寧寨下大峽谷,開啟了一場自然與人文交融的實踐研學活動。

- 07-02 關注:4

- 茶香沁心脾 文化潤心田 —— 食刻出發隊探秘宣恩伍臺茶葉

- 7月2日,食刻出發隊走進宣恩伍臺,踏足綠意盎然的茶山,探秘現代化茶葉生產車間,沉浸式領略當地深厚茶葉文化,在茶香與科技交融中,開

- 07-02 關注:86