翻譯學院寒假社會實踐—承古琴風雅,奏海月清輝

中國青年網日照1月24日電(通訊員 劉菲)為了培養當代大學生的社會實踐能力和古琴知識了解,弘揚中華民族的傳統樂器及其文化背景,從1月23日至1月24日,曲阜師范大學翻譯學院“承古琴風雅,奏海月清輝”寒假社會實踐隊在湖南省長沙市開福區博物館中,開展本次“賞古琴之美,悟文化傳承”的社會實踐活動。實踐隊隊員們了解古琴知識,聽從館內人員講解。此次活動不僅讓實踐隊員進一步了解古琴,也讓隊員們認識到中國古典文化的重要性。

尋覓歷史足跡

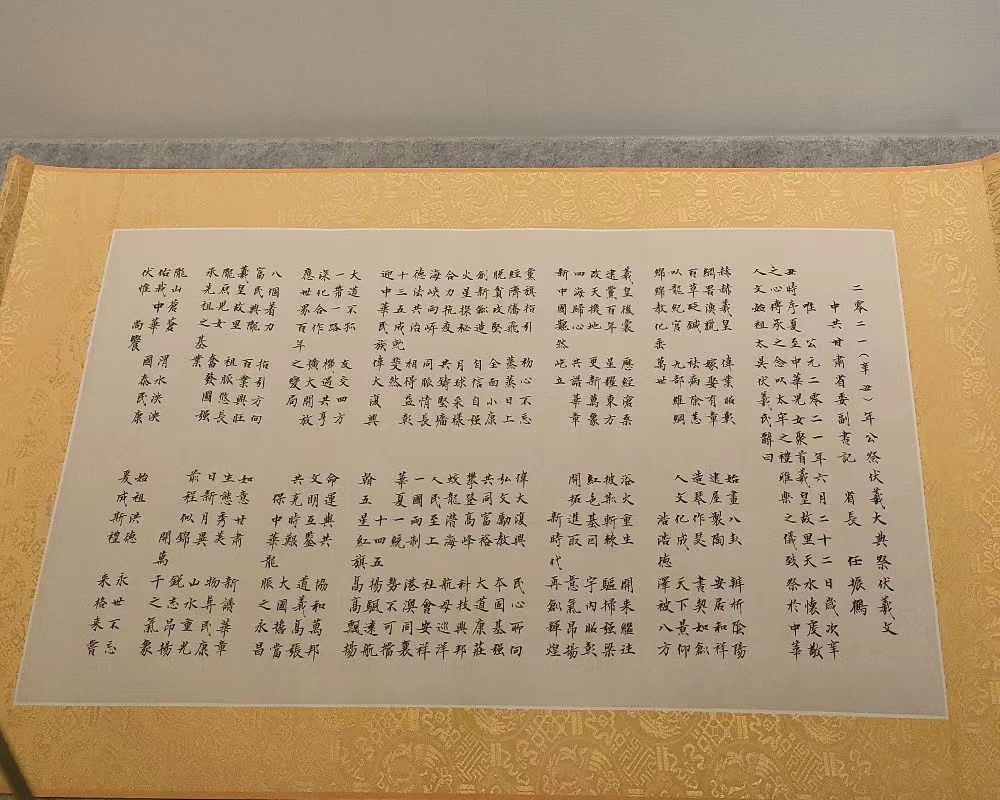

博物館是歷史的寶庫,也是古琴文化的重要載體。在參觀博物館期間,實踐隊隊員得以近距離欣賞到各種珍貴的古琴收藏。其中,那些古琴上的歲月痕跡——木質的琴身被時間雕刻出獨特的紋理,仿佛在述說著一個個古老的故事。通過仔細觀摩,實踐隊隊員逐漸領悟到古琴背后的歷史沉淀和文化積淀。同時,博物館中的展品也喚起了隊員們對古琴制作工藝以及音色美妙之處的興趣,激發了更深入地學習古琴的愿望。在博物館的古琴展區,隊員仿佛穿越了時光,與世界上最古老的彈撥樂器之一面對面。那些古琴在靜謐的陽光下散發出如詩如畫的氛圍,不禁為其淵遠的歷史和獨特的魅力所傾倒。

圖為湖南省博物館內古琴照片。 中國青年網通訊員 劉菲 供圖

與古琴對話

除了觀賞展品,博物館還提供了互動交流的機會。實踐隊隊員有幸參與了一次古琴演奏和制作的工作坊。在導師的指導下,隊員親自體驗了古琴的琴弦,用指尖輕撫著琴身,琴聲回蕩在整個空間中。老師端坐在寧靜的教室里,一抹微笑溫暖地掛在老師的臉上。老師手持古琴,仿佛擁有一段悠遠的回憶。當老師談及古琴時,眼神中閃爍著對古樂器深沉而敬畏的熱愛。老師細致地講述古琴的歷史淵源,訴說著古琴音樂所蘊含的情感和內涵。隨著老師的講解,古琴似乎不再只是一件靜態的展品,而是一位歲月沉淀下的智者。老師輕撫琴弦,古琴發出深沉的鳴響,如同在述說著千年的故事。老師用悠揚的琴音演繹著歷史的變遷,將隊員們帶入了一個古老而神秘的世界。老師言傳身教,不僅是一名古琴演奏家,更是古琴文化的傳承者。老師的每一個動作都透露著對古琴音樂的尊重與熱愛,使得古琴這件樂器不再僅僅停留在展柜中,而是成為了一種生動的文化載體。在老師的講解中,古琴那古老而深沉的聲音仿佛穿越了時空,在當代社會中重新煥發出光彩。老師的諄諄教誨讓實踐隊隊員深深感受到古琴音樂的博大精深,也激發了對傳統文化的熱愛和探求。在那段交談中,隊員們不僅聽到了古琴的聲音,更感受到了古琴音樂所蘊含的文化底蘊和精神內涵。這種近距離的接觸讓實踐隊隊員更加貼近古琴,也增強了對古琴音樂的獨特感受。

圖為“承古琴風雅,奏海月清輝”實踐隊隊員跟隨老師講解學習古琴。 中國青年網通訊員 劉菲 供圖

鑒賞古琴

在博物館的展廳里,一位著傳統服飾的博物館人員站在唐琴“獨幽”前。講解人員的眼神中透露出對這件古琴的敬畏和熱愛,仿佛在述說著這把樂器背后的故事。當講解人員介紹唐琴“獨幽”時,聲音如同古老的鐘磬般悠揚而沉穩。講解人員深情地描述著唐琴的歷史淵源,將實踐隊隊員帶入了一個屬于唐代的時空,讓實踐隊隊員仿佛置身于古代宮廷之中。講解人員講述著這把琴背后的傳奇故事,以及它在歷史上的珍貴價值-“這把琴來自唐文宗元年,公元827年。琴面為桐木,琴底為梓木,冠角、岳山、承露由硬木所制。琴體色澤典雅,通體髹栗殼色間朱紅漆,斷紋較多”。在講解人員的講解中,唐琴“獨幽”不再只是一件靜態的展品,而是充滿了鮮活的生命力。博物館人員對“獨幽”琴身上的每一處木紋和瑕疵了如指掌,仿佛講解人員們親歷了這把古琴的歲月征程。講解人員用靈巧的手指輕撫琴弦,此起彼伏的琴音在空氣中回蕩,仿佛在述說著古代壯麗的樂章。講解人員用自己深厚的藝術修養為實踐隊隊員演繹了古琴音樂的婉轉情懷,使得實踐隊隊員不僅聽到了古琴的聲音,更感受到了古琴音樂所蘊含的文化內涵和精神境界。在講解人員的介紹中,“獨幽”仿佛成為了一個有血有肉的角色,而非簡單的古琴展品。通過講解人員深入淺出的介紹,實踐隊隊員對唐琴這一特殊樂器有了更加全面和深入的認識,也更加深刻地感受到了中國古代音樂文化的博大精深。

圖為“承古琴風雅,奏海月清輝”實踐隊隊員拍攝唐琴“獨幽”。 中國青年網通訊員 劉菲 供圖

- 重溫抗美援朝歷史 傳承紅色記憶

- 01-31 關注:0

- 翻譯學院寒假社會實踐—承古琴風雅,奏海月清輝

- 為了培養當代大學生的社會實踐能力和古琴知識了解,弘揚中華民族的傳統樂器及其文化背景,從1月23日至1月24日,曲阜師范大學翻譯學院“

- 01-30 關注:0

- 蘭理學子返家鄉:賞生旦凈末丑,過韻味中國年

- 01-29 關注:73

- 蘭理學子返家鄉:尋根問底追溯伏羲文化,奉獻青春助力家鄉振興

- 01-29 關注:67

- 儒家文化塑君子人格,廉潔教育樹時代新風

- 01-28 關注:14

- 古琴,靜心之旅:探索傳統音樂之美

- 古琴是中國傳統文化的瑰寶,它不僅僅是一種樂器,更是一種文化的象征,一種精神的存在。當代青年人在古琴藝術的傳承中扮演著關鍵角色,

- 01-26 關注:13

- 【翻譯學院寒假社會實踐】—— 溝通互助 聆聽心聲

- 01-25 關注:31

- 曲園學子社會實踐:尋來時足跡,助未來成長

- 01-25 關注:10

-

客服QQ:471708534 大學生新聞網©版權所有