大學生新聞網,大學生新聞發布平臺

麗水學院尋基探文實踐隊尋訪劉基足跡,傳承伯溫文化

為傳承中華優秀傳統文化、弘揚劉基(伯溫)“立德、立功、立言”先賢精神,響應文化振興號召,麗水學院“尋基探文”——“尋訪劉基足跡,傳承伯溫文化”暑期社會實踐隊于2024年7月5日開啟以蓮都與青田縣為實踐地,為期3天的文化之旅。走訪石門洞、伯溫古道等多地,通過實地溯源,挖掘劉基生平故事、文化貢獻,開展了“踏跡尋賢”實地探訪(記錄故居建筑特色、梳理劉基生平事跡)、“伯溫故事匯”社區宣講(講述劉基治國智慧與民間傳說)、“非遺活化”實踐(學習伯溫傳說口述技藝、制作伯溫文化主題手作)旨在以沉浸式體驗與互動式傳播讓伯溫文化“活”起來,推動先賢智慧融入當代生活,為地方文化振興注入青年力量。

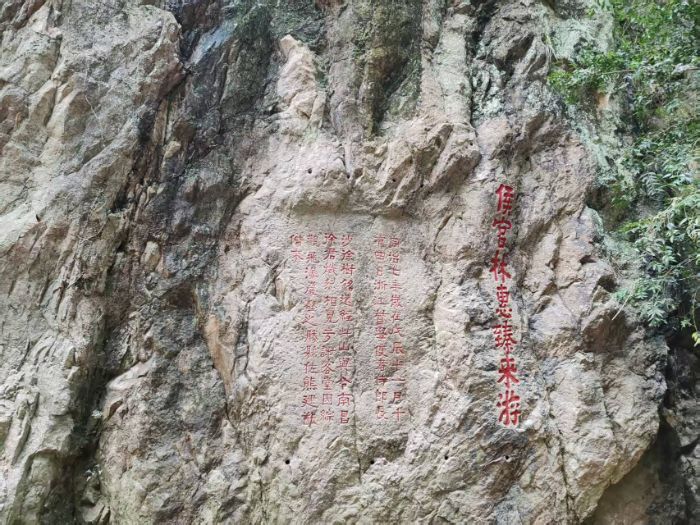

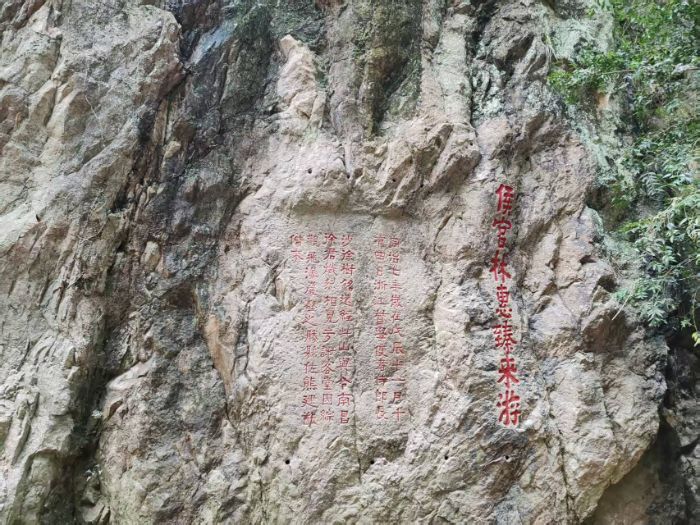

7月5日清晨,實踐隊首站抵達青田縣石門洞景區,這里是劉基少年時期的求學之地。剛入景區,百余米高的石門飛瀑便映入眼簾,瀑流撞擊巖石濺起的水霧裹挾著山林清潤,隊員們手持筆記本與相機,沿石階向劉基求學舊址進發。舊址旁的古石桌表面留著歲月磨痕,巖壁上“讀書”“悟道”等摩崖石刻雖歷經風雨,筆畫仍顯蒼勁。“劉基14歲時在此跟隨老師王江平研讀《春秋》,常坐瀑邊青石觀水悟理,山水靈氣滋養了他的學識胸襟。”景區講解員龔琳指著石桌介紹,“這桌角的淺凹,相傳是他長期放置硯臺留下的痕跡。”實踐隊隊員唐湘寧俯身記錄石桌尺寸,在筆記本上寫道:“自然山水與歷史遺存交織,這里藏著伯溫‘耕讀修身’的源頭。

7月6日,實踐隊上午赴青田縣伯溫古道徒步探訪。古道蜿蜒于青山間,青石板路被歲月磨得光滑,沿途的古亭、碑刻留存著歷史印記。隊員們背著設備沿古道前行,不時駐足拍攝景致、記錄碑刻文字。“相傳劉基曾多次沿這條古道往返于家鄉與求學地,古道見證了他青年時期的成長。”實踐隊隊長、麗水學院工學院2023級學生蘆秋彤對照史料講解,“大家注意看路邊的‘指路石’,上面的刻字雖模糊,但能看出當年為行人指引方向的功能,這和劉基‘濟世利民’的理念很契合。”下午,實踐隊轉至青田縣章旦村開展“伯溫故事匯”宣講,30余名村民與小學生圍坐于村文化禮堂。隊員陳浩結合圖文PPT,講述“劉基勸農種桑”的故事:“劉基不僅有謀略,更關心百姓生計,他曾在青田推廣桑蠶養殖,幫村民增收。”“哥哥,劉基真的能預判農事收成嗎?”8歲的村民孩子吳宇軒舉手提問,蘆秋彤笑著回應:“他是通過觀察氣候、土壤總結規律,就像我們現在學的科學知識,這是‘實踐出真知’呀!”宣講結束后,村民章愛娟感慨:“以前只知道劉基是大人物,現在才懂他和我們老百姓的生活這么近。”

7月7日,實踐隊前往麗水市核心城區,首站走進麗水博物館。在“劉基文化專題展廳”,隊員們認真參觀陳列的劉基詩文手稿復制品、相關歷史器物,并不時與展廳講解員交流。“這組‘劉基治浙’場景模型,還原了他當年在浙江推行惠民政策的場景,比如興修水利、簡化賦稅。”老師王江平向隊員們介紹,“博物館希望通過實物與場景結合,讓觀眾更直觀理解伯溫精神。”隊員們用相機拍攝展品細節,實踐隊隊員林茜茜還針對“劉基與麗水地域文化關聯”向王江平提問,詳細記錄講解內容。下午,實踐隊來到麗水市劉祠堂背歷史文化街區,這里曾是紀念劉基的重要場所,保留著多處與伯溫文化相關的遺存。隊員們探討伯溫文化活化路徑,林茜茜建議:“可將劉祠堂背的遺存故事做成文創書簽、短視頻,吸引年輕人了解;美術學院學生也可參與街區墻繪,展現伯溫傳說。”

3天的實踐活動中,麗水學院“尋基探文”實踐隊隊員們足跡遍布山水與城區,既觸摸歷史遺存,也用行動傳播伯溫文化。隊員梁海濤表示:“從石門洞的自然靈氣到劉祠堂背的人文底蘊,每一處都讓我更懂伯溫精神的內涵,青年更該做好文化傳承的橋梁。”

7月5日清晨,實踐隊首站抵達青田縣石門洞景區,這里是劉基少年時期的求學之地。剛入景區,百余米高的石門飛瀑便映入眼簾,瀑流撞擊巖石濺起的水霧裹挾著山林清潤,隊員們手持筆記本與相機,沿石階向劉基求學舊址進發。舊址旁的古石桌表面留著歲月磨痕,巖壁上“讀書”“悟道”等摩崖石刻雖歷經風雨,筆畫仍顯蒼勁。“劉基14歲時在此跟隨老師王江平研讀《春秋》,常坐瀑邊青石觀水悟理,山水靈氣滋養了他的學識胸襟。”景區講解員龔琳指著石桌介紹,“這桌角的淺凹,相傳是他長期放置硯臺留下的痕跡。”實踐隊隊員唐湘寧俯身記錄石桌尺寸,在筆記本上寫道:“自然山水與歷史遺存交織,這里藏著伯溫‘耕讀修身’的源頭。

7月6日,實踐隊上午赴青田縣伯溫古道徒步探訪。古道蜿蜒于青山間,青石板路被歲月磨得光滑,沿途的古亭、碑刻留存著歷史印記。隊員們背著設備沿古道前行,不時駐足拍攝景致、記錄碑刻文字。“相傳劉基曾多次沿這條古道往返于家鄉與求學地,古道見證了他青年時期的成長。”實踐隊隊長、麗水學院工學院2023級學生蘆秋彤對照史料講解,“大家注意看路邊的‘指路石’,上面的刻字雖模糊,但能看出當年為行人指引方向的功能,這和劉基‘濟世利民’的理念很契合。”下午,實踐隊轉至青田縣章旦村開展“伯溫故事匯”宣講,30余名村民與小學生圍坐于村文化禮堂。隊員陳浩結合圖文PPT,講述“劉基勸農種桑”的故事:“劉基不僅有謀略,更關心百姓生計,他曾在青田推廣桑蠶養殖,幫村民增收。”“哥哥,劉基真的能預判農事收成嗎?”8歲的村民孩子吳宇軒舉手提問,蘆秋彤笑著回應:“他是通過觀察氣候、土壤總結規律,就像我們現在學的科學知識,這是‘實踐出真知’呀!”宣講結束后,村民章愛娟感慨:“以前只知道劉基是大人物,現在才懂他和我們老百姓的生活這么近。”

7月7日,實踐隊前往麗水市核心城區,首站走進麗水博物館。在“劉基文化專題展廳”,隊員們認真參觀陳列的劉基詩文手稿復制品、相關歷史器物,并不時與展廳講解員交流。“這組‘劉基治浙’場景模型,還原了他當年在浙江推行惠民政策的場景,比如興修水利、簡化賦稅。”老師王江平向隊員們介紹,“博物館希望通過實物與場景結合,讓觀眾更直觀理解伯溫精神。”隊員們用相機拍攝展品細節,實踐隊隊員林茜茜還針對“劉基與麗水地域文化關聯”向王江平提問,詳細記錄講解內容。下午,實踐隊來到麗水市劉祠堂背歷史文化街區,這里曾是紀念劉基的重要場所,保留著多處與伯溫文化相關的遺存。隊員們探討伯溫文化活化路徑,林茜茜建議:“可將劉祠堂背的遺存故事做成文創書簽、短視頻,吸引年輕人了解;美術學院學生也可參與街區墻繪,展現伯溫傳說。”

3天的實踐活動中,麗水學院“尋基探文”實踐隊隊員們足跡遍布山水與城區,既觸摸歷史遺存,也用行動傳播伯溫文化。隊員梁海濤表示:“從石門洞的自然靈氣到劉祠堂背的人文底蘊,每一處都讓我更懂伯溫精神的內涵,青年更該做好文化傳承的橋梁。”

- 來源:麗水學院“尋訪劉基足跡,傳承伯溫文化”暑期社會實踐隊

- 發布時間:2025-08-28 閱讀:

三下鄉推薦

- 廣東藝術職業學院“乘月使者”實踐隊赴樂昌社會實踐——光影交織,點亮鄉村美育新篇

- 為為積極響應國家“以美育人、以美化人”的戰略部署,探索新時代美育工作的創新路徑,7月14日至7月22日,廣東藝術職業學院“乘月使者”

- 08-28 關注:0

- 巢湖學院調研隊赴薛家洼:探尋生態蝶變,感悟綠色發展

- 08-28 關注:0

- 廣外學子三下鄉:深耕浸潭鎮,共繪鄉村教育與兒童成長新圖景

- 2025年7月24日至8月4日,廣東外語外貿大學小餅干實踐團深入廣東省清遠市清新區浸潭鎮,開展為期12天的教育調研及義教幫扶活動。

- 08-28 關注:9

- 紅潮溯根脈,青春煥遺風

江蘇師范大學科文學院經濟學院“紅潮溯本 遺韻尋根”實踐團走進淮安洪澤區,以“走訪調查、傳承學習、教學宣傳”為路徑開展非遺- 08-28 關注:0

- “孜潤鄉土 普在心中”實踐團赴時濟村開展“生態推普”暑期社會實踐活動

- 2025年7月5日,為深入貫徹落實鄉村振興戰略,提升高原地區生態環保意識與普通話普及水平

- 08-28 關注:46

- 掃一掃 分享悅讀 ➤

- 掃碼可以分享到微信 qq朋友圈

三下鄉熱點