大學(xué)生新聞網(wǎng),大學(xué)生新聞發(fā)布平臺

華南師大學(xué)子三下鄉(xiāng):體驗(yàn)漆藝魅力,放飛陽江風(fēng)箏

7 月 13 日至 7 月 26 日,華南師范大學(xué)書畫協(xié)會流墨實(shí)踐服務(wù)隊(duì)與陽江市南華實(shí)驗(yàn)學(xué)校共同舉辦“盛夏啟航,流墨向陽”線下夏令營暑期社會實(shí)踐活動。為響應(yīng)“送經(jīng)典到基層”的號召,傳播陽江市當(dāng)?shù)靥厣幕鲞M(jìn)對陽江非遺文化的認(rèn)識,助力文化傳承和發(fā)展,流墨隊(duì)藝體組以南華實(shí)驗(yàn)學(xué)校一至七年級學(xué)生為對象,組織開展了陽江非遺文化系列課程。

本次陽江非遺文化系列課程分為兩大板塊,藝體組分別從漆藝和風(fēng)箏兩種陽江特色文化入手,帶領(lǐng)學(xué)生通過理論課堂和手工實(shí)踐兩種方式深入學(xué)習(xí)陽江非遺文化,為了確保教學(xué)效果最大化,課程設(shè)計(jì)環(huán)環(huán)相扣,從淺入深,嚴(yán)格遵循學(xué)生的學(xué)習(xí)規(guī)律,以牢牢抓住學(xué)生們的注意力。“陽江非遺”風(fēng)箏制作課、“漆彩扇韻”漆扇手工實(shí)踐課這兩項(xiàng)課程深受學(xué)生歡迎。

探秘漆藝,扇面生輝

在陽江漆藝文化知識學(xué)習(xí)課堂,為了讓同學(xué)們對傳統(tǒng)非遺文化產(chǎn)生興趣,流墨隊(duì)隊(duì)員趙曼茜對陽江漆藝中漆器的制作工藝和裝飾技法等進(jìn)行了講解。她選擇以陽江漆器的發(fā)展歷史為出發(fā)點(diǎn)來進(jìn)行漆藝的通識內(nèi)容講解,使學(xué)生能夠從中體會到陽江漆藝傳承的重要性和必要性。

本次陽江非遺文化系列課程分為兩大板塊,藝體組分別從漆藝和風(fēng)箏兩種陽江特色文化入手,帶領(lǐng)學(xué)生通過理論課堂和手工實(shí)踐兩種方式深入學(xué)習(xí)陽江非遺文化,為了確保教學(xué)效果最大化,課程設(shè)計(jì)環(huán)環(huán)相扣,從淺入深,嚴(yán)格遵循學(xué)生的學(xué)習(xí)規(guī)律,以牢牢抓住學(xué)生們的注意力。“陽江非遺”風(fēng)箏制作課、“漆彩扇韻”漆扇手工實(shí)踐課這兩項(xiàng)課程深受學(xué)生歡迎。

探秘漆藝,扇面生輝

在陽江漆藝文化知識學(xué)習(xí)課堂,為了讓同學(xué)們對傳統(tǒng)非遺文化產(chǎn)生興趣,流墨隊(duì)隊(duì)員趙曼茜對陽江漆藝中漆器的制作工藝和裝飾技法等進(jìn)行了講解。她選擇以陽江漆器的發(fā)展歷史為出發(fā)點(diǎn)來進(jìn)行漆藝的通識內(nèi)容講解,使學(xué)生能夠從中體會到陽江漆藝傳承的重要性和必要性。

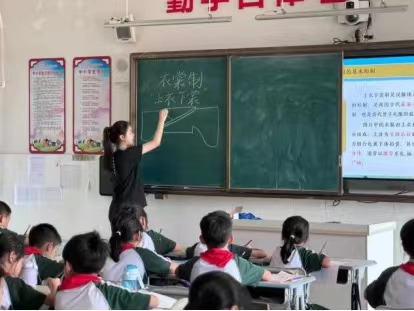

圖為流墨實(shí)踐服務(wù)隊(duì)趙曼茜上課。通訊員 趙曼茜 供圖

在第一課時(shí)中,趙曼茜深入淺出地介紹了陽江三寶之一的漆器文化。從漆藝的歷史起源到其在中國各地的發(fā)展演變,再到漆器成為非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的重要性,趙曼茜細(xì)致地勾勒出漆器藝術(shù)的時(shí)間輪廓。在課堂上同學(xué)們了解到,漆器不僅是一種生活用品,更承載著深厚的文化意義和審美價(jià)值。

課程內(nèi)容還涉及了漆器制作不可或缺的天然原料及裝飾材料的特殊性。為了更直觀地對漆藝制作工藝進(jìn)行講解,趙曼茜通過圖片和視頻的展示使同學(xué)們對如何從漆樹提取生漆、漆料加工過程以及裝飾過程的各種技巧表現(xiàn)出濃厚的興趣。此外,制作工藝部分的介紹更是讓每位同學(xué)大開眼界,復(fù)雜的工序如胚胎制作、上漆、雕刻、打磨等環(huán)節(jié)逐一展現(xiàn),讓同學(xué)們對這門古老手藝肅然起敬。

第二課時(shí)的實(shí)踐活動則是本次課程的高潮。趙曼茜為同學(xué)們講解漆扇制作步驟、下水手法以及注意事項(xiàng),隨后在流墨隊(duì)隊(duì)員們的指導(dǎo)下,同學(xué)們開始動手制作屬于自己的漆扇。從挑選顏色、設(shè)計(jì)排版到最后的下水著色,每一步都考驗(yàn)著同學(xué)們的耐心與細(xì)致。顏色搭配的理論與實(shí)踐相結(jié)合,使得每件成品既有個(gè)性又不失和諧美。手法指導(dǎo)環(huán)節(jié)中,流墨隊(duì)隊(duì)員一一糾正學(xué)員的手法,以提高同學(xué)們對制作漆扇活動的參與感。

課程內(nèi)容還涉及了漆器制作不可或缺的天然原料及裝飾材料的特殊性。為了更直觀地對漆藝制作工藝進(jìn)行講解,趙曼茜通過圖片和視頻的展示使同學(xué)們對如何從漆樹提取生漆、漆料加工過程以及裝飾過程的各種技巧表現(xiàn)出濃厚的興趣。此外,制作工藝部分的介紹更是讓每位同學(xué)大開眼界,復(fù)雜的工序如胚胎制作、上漆、雕刻、打磨等環(huán)節(jié)逐一展現(xiàn),讓同學(xué)們對這門古老手藝肅然起敬。

第二課時(shí)的實(shí)踐活動則是本次課程的高潮。趙曼茜為同學(xué)們講解漆扇制作步驟、下水手法以及注意事項(xiàng),隨后在流墨隊(duì)隊(duì)員們的指導(dǎo)下,同學(xué)們開始動手制作屬于自己的漆扇。從挑選顏色、設(shè)計(jì)排版到最后的下水著色,每一步都考驗(yàn)著同學(xué)們的耐心與細(xì)致。顏色搭配的理論與實(shí)踐相結(jié)合,使得每件成品既有個(gè)性又不失和諧美。手法指導(dǎo)環(huán)節(jié)中,流墨隊(duì)隊(duì)員一一糾正學(xué)員的手法,以提高同學(xué)們對制作漆扇活動的參與感。

圖為流墨隊(duì)隊(duì)員在指導(dǎo)學(xué)生制作漆扇。通訊員 趙曼茜 供圖

圖為學(xué)生合作進(jìn)行漆扇制作。通訊員 趙曼茜 供圖

同學(xué)們在制作過程中,展現(xiàn)了團(tuán)隊(duì)協(xié)作的能力。他們分工明確,從設(shè)計(jì)扇面、選漆再到下水著色,兩兩配合,相得益彰。在制作完成后,同學(xué)們將自己的漆扇展示出來一起討論欣賞,這一環(huán)節(jié)也展現(xiàn)出了同學(xué)們豐富的想象力以及發(fā)現(xiàn)美的能力。通過漆扇手工實(shí)踐課,讓同學(xué)們體會到漆藝的魅力,加深對陽江非遺文化漆藝的認(rèn)識和尊重。

箏箏日上,共繪美好

為了讓同學(xué)們進(jìn)一步感受陽江非遺風(fēng)箏文化,在風(fēng)箏手工制作課堂,流墨隊(duì)隊(duì)員鄭奕姝圍繞陽江傳統(tǒng)節(jié)日,從重陽風(fēng)箏節(jié)的習(xí)俗開始激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣。她選擇以陽江風(fēng)箏的歷史文化以及種類特色的通識內(nèi)容講解,并引出陽江風(fēng)箏非遺傳承人梁治昂以及其非遺傳承精神,使學(xué)生能夠從中體會到陽江風(fēng)箏傳承的重要性和必要性。

在第一課時(shí),鄭奕姝結(jié)合圖片、視頻等方式對陽江風(fēng)箏的歷史文化、種類特色和制作流程進(jìn)行了重點(diǎn)講解,著重講述了陽江風(fēng)箏非遺文化的傳承和創(chuàng)新。第二課時(shí),鄭奕姝先通過問答的方式帶同學(xué)們回顧了第一課時(shí)的內(nèi)容,然后讓同學(xué)們通過小組合作的形式,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)制作出風(fēng)箏。

箏箏日上,共繪美好

為了讓同學(xué)們進(jìn)一步感受陽江非遺風(fēng)箏文化,在風(fēng)箏手工制作課堂,流墨隊(duì)隊(duì)員鄭奕姝圍繞陽江傳統(tǒng)節(jié)日,從重陽風(fēng)箏節(jié)的習(xí)俗開始激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣。她選擇以陽江風(fēng)箏的歷史文化以及種類特色的通識內(nèi)容講解,并引出陽江風(fēng)箏非遺傳承人梁治昂以及其非遺傳承精神,使學(xué)生能夠從中體會到陽江風(fēng)箏傳承的重要性和必要性。

在第一課時(shí),鄭奕姝結(jié)合圖片、視頻等方式對陽江風(fēng)箏的歷史文化、種類特色和制作流程進(jìn)行了重點(diǎn)講解,著重講述了陽江風(fēng)箏非遺文化的傳承和創(chuàng)新。第二課時(shí),鄭奕姝先通過問答的方式帶同學(xué)們回顧了第一課時(shí)的內(nèi)容,然后讓同學(xué)們通過小組合作的形式,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)制作出風(fēng)箏。

圖為同學(xué)們小組合作完成風(fēng)箏制作。通訊員 鄭奕姝 供圖

圖為同學(xué)們小組合作共同制作風(fēng)箏。通訊員 鄭奕姝 供圖

同學(xué)們在制作的過程中,展開了激烈的討論,小組中每個(gè)成員都積極參與,互相配合,有的負(fù)責(zé)用鉛筆打草稿,有的負(fù)責(zé)用顏料上色,有的幫助組員調(diào)色,清洗筆刷,在小組成員的齊心協(xié)力下,每個(gè)小組都有了屬于自己的那一個(gè)風(fēng)箏。

接著鄭奕姝便組織每個(gè)小組依次上講臺進(jìn)行風(fēng)箏展示,組員要為其制作的風(fēng)箏命名,并分享思路。在所有小組展示完畢后,同學(xué)們相約放學(xué)后一同放飛風(fēng)箏。在這個(gè)過程中,同學(xué)們真正的了解了非遺傳承的不易也明白了陽江風(fēng)箏的文化價(jià)值。

陽江非遺文化系列課程,在學(xué)生們的歡笑聲中落下帷幕。陽江非物質(zhì)文化遺產(chǎn)漆藝和風(fēng)箏是中華傳統(tǒng)文化的重要組成部分,具有獨(dú)特的藝術(shù)風(fēng)格和民族特點(diǎn),對非遺文化的認(rèn)識與探究,是為了讓學(xué)生們深入了解民族文化的豐富內(nèi)涵,以突出地表現(xiàn)廣大勞動人民對真、善、美的追求。流墨隊(duì)引導(dǎo)學(xué)生學(xué)習(xí)一種民間藝術(shù),是為了積極健康他們的思想和境界,來影響和規(guī)范著學(xué)生的道德及行為。在這次活動中,流墨隊(duì)隊(duì)員和同學(xué)們因此結(jié)下了深厚的友誼,最終收獲到了自身的進(jìn)步與成長。

接著鄭奕姝便組織每個(gè)小組依次上講臺進(jìn)行風(fēng)箏展示,組員要為其制作的風(fēng)箏命名,并分享思路。在所有小組展示完畢后,同學(xué)們相約放學(xué)后一同放飛風(fēng)箏。在這個(gè)過程中,同學(xué)們真正的了解了非遺傳承的不易也明白了陽江風(fēng)箏的文化價(jià)值。

陽江非遺文化系列課程,在學(xué)生們的歡笑聲中落下帷幕。陽江非物質(zhì)文化遺產(chǎn)漆藝和風(fēng)箏是中華傳統(tǒng)文化的重要組成部分,具有獨(dú)特的藝術(shù)風(fēng)格和民族特點(diǎn),對非遺文化的認(rèn)識與探究,是為了讓學(xué)生們深入了解民族文化的豐富內(nèi)涵,以突出地表現(xiàn)廣大勞動人民對真、善、美的追求。流墨隊(duì)引導(dǎo)學(xué)生學(xué)習(xí)一種民間藝術(shù),是為了積極健康他們的思想和境界,來影響和規(guī)范著學(xué)生的道德及行為。在這次活動中,流墨隊(duì)隊(duì)員和同學(xué)們因此結(jié)下了深厚的友誼,最終收獲到了自身的進(jìn)步與成長。

撰稿人:趙曼茜,鄭奕姝

- 作者:華南師范大學(xué)書畫協(xié)會流墨實(shí)踐服務(wù)隊(duì) 來源:華南師范大學(xué)書畫協(xié)會流墨實(shí)踐服務(wù)隊(duì)

- 發(fā)布時(shí)間:2024-08-15 閱讀:

- 掃一掃 分享悅讀

- 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)旅游管理系“踏足跡·見兩山”志愿服務(wù)隊(duì):傾聽發(fā)展

- 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)旅游管理系“踏足跡·見兩山”志愿服務(wù)隊(duì):傾聽發(fā)展之聲  見證蛻變之旅

- 08-16 關(guān)注:0

- 華南師大學(xué)子三下鄉(xiāng):送紅色經(jīng)典到基層,薪火相傳

- 08-15 關(guān)注:0

- 華南師大靈活課堂,播撒智慧種子于鄉(xiāng)間

- 08-15 關(guān)注:0

- 華南師大學(xué)子三下鄉(xiāng):體驗(yàn)漆藝魅力,放飛陽江風(fēng)箏

- 08-15 關(guān)注:0

- 暑期三下鄉(xiāng) | 自動化學(xué)院“傳承紅色記憶”暑期社會實(shí)踐團(tuán)前往會寧

- 青年應(yīng)成為理想遠(yuǎn)大、信念堅(jiān)定的模范,為實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興貢獻(xiàn)力量。

- 08-15 關(guān)注:9

- 河南學(xué)子暑期社會實(shí)踐紀(jì)實(shí):以史為鑒,習(xí)農(nóng)業(yè)發(fā)展歷程

- 以史為鑒方知興替。為了深入了解農(nóng)業(yè)發(fā)展,以便更全面的了解鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,河南工業(yè)大學(xué)青力助農(nóng)社會實(shí)踐團(tuán)于2024年7月10號來到許昌博

- 08-14 關(guān)注:18

- 河南工大學(xué)子三下鄉(xiāng):探訪百強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn),擘畫振興藍(lán)圖

- 產(chǎn)業(yè)振興是鄉(xiāng)村振興的重中之重。為了深入了解鄉(xiāng)村振興,增強(qiáng)關(guān)注鄉(xiāng)村、投身鄉(xiāng)村振興的意識,探索鄉(xiāng)村振興的成功經(jīng)驗(yàn),助力鄉(xiāng)村振興,7

- 08-14 關(guān)注:15

- 河南工大學(xué)子三下鄉(xiāng):逸志拓荒新時(shí)代,鄉(xiāng)村振興譜新篇

- 民族要復(fù)興,鄉(xiāng)村必振興。為了探索鄉(xiāng)村振興新路徑,加強(qiáng)對鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的理解和實(shí)踐,河南工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院“青力助農(nóng)”社會實(shí)踐團(tuán)

- 08-14 關(guān)注:20