大學生新聞網,大學生新聞發布平臺

集美大學“同心筑夢”社會實踐隊泰寧行-解碼建黨精神密碼

紅軍街尋蹤:標語墻里的為民初心

“同心筑夢”社會實踐隊首站踏入泰寧紅軍街,青石板路上“打土豪、分田地”的標語殘跡依稀可辨。講解員提及“紅軍幫百姓挑水劈柴”的往事時,實踐隊隊員們俯身觀察斑駁墻面,低聲感嘆:“物資匱乏年代仍嚴守紀律,這是對人民最樸素的赤誠。”這段不足百米的街巷,成為“軍民魚水情”的鮮活注腳。

爐峰山紀念園:烈士碑前的精神傳承

行至爐峰山革命烈士紀念園,兩塊紅褐色石碑靜靜佇立。“泰寧作為中央蘇區門戶,21處舊址見證501名烈士犧牲。”講解員念出數字時,現場陷入沉默。實踐隊隊員整齊列隊,神情肅穆地凝視著紀念碑,在無聲的凝視里觸摸歷史的厚重。“為有犧牲多壯志”,原來不是一句詩,是真實的人生。”一名實踐隊隊員在筆記本上寫下感悟。

(圖1 :圖為“同心筑夢”社會實踐隊隊員凝視爐峰山革命烈士紀念碑。劉皓月供圖)

舊居宣誓:紅色基因與青春信仰的交織

穿過紅軍街,朱德、周恩來舊居的簡樸陳設成為最震撼的“歷史課堂”。舊居內,褪色的木床、磨痕斑駁的書桌與銹跡斑斑的煤油燈,還原著革命先輩“極簡主義”的生活作風。墻上懸掛的《分田運動手冊》復刻件中,泛黃紙頁上農民按下的紅手印密密麻麻。“分到土地的農民連夜把田契貼在灶頭,生怕幸福是場夢。”講解員的話語里,隊員們讀懂了“人民至上”的本質——當土地回到農民手中,黨的信仰便有了最堅實的根基。

在舊居中央,實踐隊隊員們莊嚴地舉起右拳,面向黨旗重溫入黨誓詞。誓詞聲與木梁上懸掛的紅軍標語殘跡形成時空呼應,實踐隊隊員們凝視著窗欞上的彈孔,仿佛看見先輩們在戰火中堅守信仰的身影。“這一刻,我們不僅在宣誓,更在與歷史對話。”一名隊員事后回憶,故居里的每一件舊物,都讓“為人民服務”的宗旨有了具象化的溫度。

(圖2 :圖為“同心筑夢”社會實踐隊隊員在朱德、周恩來故居內重溫入黨誓詞。王程供圖)

紅軍紀念館:文物矩陣中的歷史回響

上午行程最后一站,實踐隊來到紅軍紀念館內。館內“紅軍借谷證”與作戰地圖靜默陳列。在“軍民魚水情”展區,1933年的《稻谷征集簿》記錄著百姓湊集的23擔糧食,講解員講述到:“這不是數字,是黨與人民血肉相連的見證。”

實踐隊隊員們駐足銹跡斑斑的步槍與泛黃文獻前,從“不拿群眾一針一線”的借谷證到群眾自發支援的糧草,讀懂革命勝利的密碼——建黨精神始終扎根于“為人民謀幸福”的實踐。

新橋鄉嶺下村:米酒香里的初心延續

午后的陽光灑在嶺下村青瓦白墻上,實踐隊隊員們帶著對“初心”的深刻感悟,奔赴下午的新橋鄉嶺下村。沿著蜿蜒的村道,實踐隊踏入“一杯米酒”的故事原點。在老游擊隊員黃炳茂故居,講解員輕撫褪色的米酒壇,講述1999年習近平同志與村民共飲米酒的場景:“總書記接過酒杯時說‘應該我敬你老人家一杯’,這杯米酒不僅暖了身子,更暖了老區人民的心。”

(圖3:圖為“同心筑夢”社會實踐隊隊員在黃炳茂故居前合影 劉皓月供圖)

展廳內,泛黃的米酒釀造工具與現代生產線模型形成鮮明對比。從五代十國時期閩國將士的驅寒佳釀,到紅軍時期百姓支援前線的“紅色瓊漿”,再到如今“公司+合作社+農戶”模式下的“嶺紅”品牌,米酒的醇香跨越千年,見證著黨與人民的血肉聯系。實踐隊隊員們品嘗著村民自釀的米酒,細聽合作社帶動3.6萬斤米酒銷售、助農增收40余萬元的故事,在酸甜回甘中讀懂“人民至上”的時代注腳。

廉潔文化基地:紅色基因的時代煥新

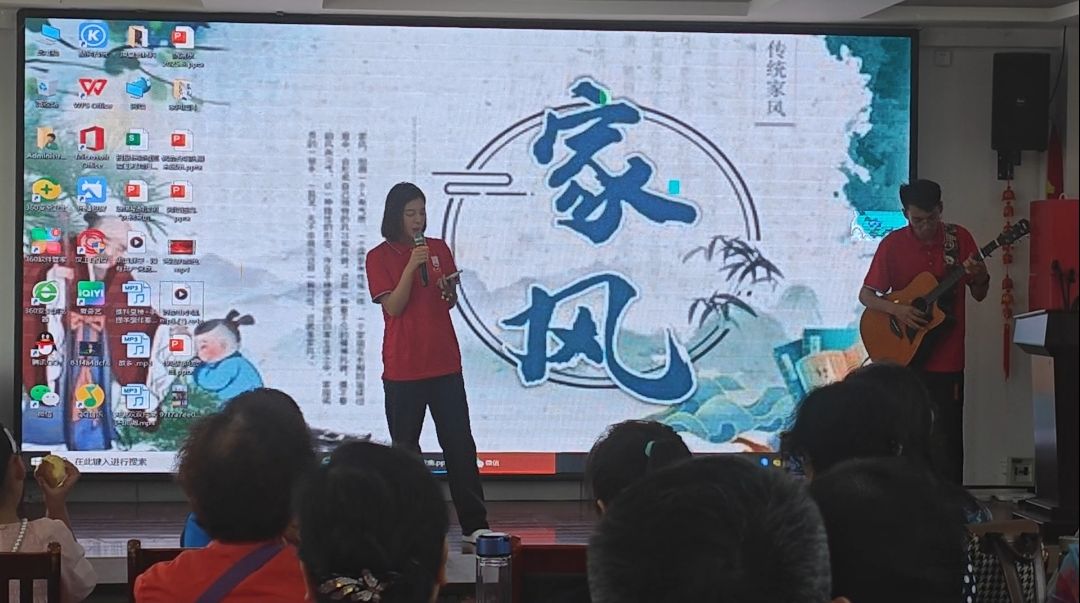

穿過初心公園的紅色長廊,實踐隊走進“三個不要忘記”主題館。墻上“不要忘記老區、不要忘記老區人民、不要忘記‘五老’”的金色大字,與紅軍街的標語形成歷史呼應。在家風家訓館,隊員們駐足于“忠孝廉節”的匾額前,聆聽文氏家族“崇儉戒奢、親近正人”的祖訓,以及嶺下村通過“155”能人服務機制引導村民參與鄉村建設的實踐。

(圖4:“同心筑夢”社會實踐隊隊員在“三個不要忘記”主題館聆聽“三個不要忘記”故事。劉皓月供圖)

當暮色浸染嶺下村的稻田,實踐隊隊員們圍坐在初心公園的石凳上,分享一天的感悟。從紅軍街的“打土豪、分田地”到嶺下村的“米酒富農”,從爐峰山的烈士英魂到廉潔基地的家風傳承,歷史的厚重與現實的溫度在泰寧這片土地上交織成詩。正如隊員們在重溫入黨誓詞時的心聲:“我們不僅是歷史的見證者,更是紅色基因的傳遞者。”明日,他們將帶著這份信仰奔赴更多紅色地標,讓初心在新時代的實踐中綻放光芒。

(通訊員:朱希羽 劉偉琦)

“同心筑夢”社會實踐隊首站踏入泰寧紅軍街,青石板路上“打土豪、分田地”的標語殘跡依稀可辨。講解員提及“紅軍幫百姓挑水劈柴”的往事時,實踐隊隊員們俯身觀察斑駁墻面,低聲感嘆:“物資匱乏年代仍嚴守紀律,這是對人民最樸素的赤誠。”這段不足百米的街巷,成為“軍民魚水情”的鮮活注腳。

爐峰山紀念園:烈士碑前的精神傳承

行至爐峰山革命烈士紀念園,兩塊紅褐色石碑靜靜佇立。“泰寧作為中央蘇區門戶,21處舊址見證501名烈士犧牲。”講解員念出數字時,現場陷入沉默。實踐隊隊員整齊列隊,神情肅穆地凝視著紀念碑,在無聲的凝視里觸摸歷史的厚重。“為有犧牲多壯志”,原來不是一句詩,是真實的人生。”一名實踐隊隊員在筆記本上寫下感悟。

(圖1 :圖為“同心筑夢”社會實踐隊隊員凝視爐峰山革命烈士紀念碑。劉皓月供圖)

舊居宣誓:紅色基因與青春信仰的交織

穿過紅軍街,朱德、周恩來舊居的簡樸陳設成為最震撼的“歷史課堂”。舊居內,褪色的木床、磨痕斑駁的書桌與銹跡斑斑的煤油燈,還原著革命先輩“極簡主義”的生活作風。墻上懸掛的《分田運動手冊》復刻件中,泛黃紙頁上農民按下的紅手印密密麻麻。“分到土地的農民連夜把田契貼在灶頭,生怕幸福是場夢。”講解員的話語里,隊員們讀懂了“人民至上”的本質——當土地回到農民手中,黨的信仰便有了最堅實的根基。

在舊居中央,實踐隊隊員們莊嚴地舉起右拳,面向黨旗重溫入黨誓詞。誓詞聲與木梁上懸掛的紅軍標語殘跡形成時空呼應,實踐隊隊員們凝視著窗欞上的彈孔,仿佛看見先輩們在戰火中堅守信仰的身影。“這一刻,我們不僅在宣誓,更在與歷史對話。”一名隊員事后回憶,故居里的每一件舊物,都讓“為人民服務”的宗旨有了具象化的溫度。

(圖2 :圖為“同心筑夢”社會實踐隊隊員在朱德、周恩來故居內重溫入黨誓詞。王程供圖)

紅軍紀念館:文物矩陣中的歷史回響

上午行程最后一站,實踐隊來到紅軍紀念館內。館內“紅軍借谷證”與作戰地圖靜默陳列。在“軍民魚水情”展區,1933年的《稻谷征集簿》記錄著百姓湊集的23擔糧食,講解員講述到:“這不是數字,是黨與人民血肉相連的見證。”

實踐隊隊員們駐足銹跡斑斑的步槍與泛黃文獻前,從“不拿群眾一針一線”的借谷證到群眾自發支援的糧草,讀懂革命勝利的密碼——建黨精神始終扎根于“為人民謀幸福”的實踐。

新橋鄉嶺下村:米酒香里的初心延續

午后的陽光灑在嶺下村青瓦白墻上,實踐隊隊員們帶著對“初心”的深刻感悟,奔赴下午的新橋鄉嶺下村。沿著蜿蜒的村道,實踐隊踏入“一杯米酒”的故事原點。在老游擊隊員黃炳茂故居,講解員輕撫褪色的米酒壇,講述1999年習近平同志與村民共飲米酒的場景:“總書記接過酒杯時說‘應該我敬你老人家一杯’,這杯米酒不僅暖了身子,更暖了老區人民的心。”

(圖3:圖為“同心筑夢”社會實踐隊隊員在黃炳茂故居前合影 劉皓月供圖)

展廳內,泛黃的米酒釀造工具與現代生產線模型形成鮮明對比。從五代十國時期閩國將士的驅寒佳釀,到紅軍時期百姓支援前線的“紅色瓊漿”,再到如今“公司+合作社+農戶”模式下的“嶺紅”品牌,米酒的醇香跨越千年,見證著黨與人民的血肉聯系。實踐隊隊員們品嘗著村民自釀的米酒,細聽合作社帶動3.6萬斤米酒銷售、助農增收40余萬元的故事,在酸甜回甘中讀懂“人民至上”的時代注腳。

廉潔文化基地:紅色基因的時代煥新

穿過初心公園的紅色長廊,實踐隊走進“三個不要忘記”主題館。墻上“不要忘記老區、不要忘記老區人民、不要忘記‘五老’”的金色大字,與紅軍街的標語形成歷史呼應。在家風家訓館,隊員們駐足于“忠孝廉節”的匾額前,聆聽文氏家族“崇儉戒奢、親近正人”的祖訓,以及嶺下村通過“155”能人服務機制引導村民參與鄉村建設的實踐。

(圖4:“同心筑夢”社會實踐隊隊員在“三個不要忘記”主題館聆聽“三個不要忘記”故事。劉皓月供圖)

當暮色浸染嶺下村的稻田,實踐隊隊員們圍坐在初心公園的石凳上,分享一天的感悟。從紅軍街的“打土豪、分田地”到嶺下村的“米酒富農”,從爐峰山的烈士英魂到廉潔基地的家風傳承,歷史的厚重與現實的溫度在泰寧這片土地上交織成詩。正如隊員們在重溫入黨誓詞時的心聲:“我們不僅是歷史的見證者,更是紅色基因的傳遞者。”明日,他們將帶著這份信仰奔赴更多紅色地標,讓初心在新時代的實踐中綻放光芒。

(通訊員:朱希羽 劉偉琦)

- 作者:朱希羽 劉偉琦 來源:集美大學“同心筑夢”社會實踐隊

- 發布時間:2025-07-01 閱讀:

- 掃一掃 分享悅讀

- “青年鄉下行”嗨翻武岡,古韻熱鹵學習超有料!

- 湖南師范大學鹵香筑夢青年團駐邵陽武岡思源實驗學校三下鄉活動

- 07-01 關注:0

- 紅色傳承+科技賦能,勾勒和美鄉村新篇章

- 計信學院赴合肥市長豐縣造甲鄉“項目e站”本科生社會實踐團隊

- 07-01 關注:0

- 滁州學院:大學生文藝普法進社區

- 07-01 關注:0

- 集大學子三下鄉:地脈溫眸生碧色 云章漆韻寫春秋

- 7月1日下午,集美大學師范學院 “青春沃土” 實踐隊在福建省漳州市華安縣良村中心小學開展自然科學類課程,實踐隊以山水竹韻為箋、地脈

- 07-01 關注:0

- “鹵”力全開!探秘武岡舌尖上的非遺密碼

- ——湖南師范大學鹵香筑夢青年團探索千年鹵味助力鄉村振興

- 07-01 關注:0

- 集美大學“同心筑夢”社會實踐隊泰寧行-解碼建黨精神密碼

- 2025年7月1日,中國共產黨成立104周年之際,集美大學“同心筑夢”社會實踐隊深入福建泰寧紅色地標,循著紅軍街、爐峰山、新橋村等革命

- 07-01 關注:0

- 探秘泰寧紅軍街,重溫紅色崢嶸歲月

- 07-01 關注:8

- 情暖童心,筑夢成長

- 為傳遞溫暖和關懷,助力福利院兒童成長,7月1日,池州學院赴貴池區福利院“多陪多教”實踐團,來到池州市貴池區福利院,開展了一系列豐

- 07-01 關注:0